Humus est l’un des romans les plus fertiles de la rentrée littéraire 2023. On y découvre la trajectoire de deux étudiants d’AgroParisTech qui tentent de trouver leur place dans un monde au bord de la rupture. À la fois roman d’apprentissage, portrait d’une génération qui oscille entre espoirs et désillusions et radioscopie de notre rapport à la terre, ce roman de Gaspard Koenig publié aux Éditions de l’Observatoire est une plongée dans le XXIe siècle. Nous avons donc eu le plaisir de nous entretenir avec son auteur pour mieux comprendre les enjeux de ce livre.

Zone Critique : Humus s’inscrit dans une veine réaliste et emploie volontiers l’ironie, comme dispositif qui fait éclater les points de vue. On y trouve Arthur, perçu comme naïf dans ses délires néoruraux ; sa compagne Anne, qui incarne une forme de féminisme castrateur ; Philippine, obsédée par la réussite sociale, prête à tout pour parvenir à ses fins ; et enfin Kévin, le seul personnage qui semble échapper aux balles. C’est même souvent lui qui met en lumière le ridicule de certaines situations et qui fait éclater le discours convenu. Pour quelles raisons ce choix, s’il en est un ?

Pour revenir à votre question sur l’ironie et la distance, je pense que chacun des deux personnages se trouve face à un milieu qui n’est pas le sien, qu’il ignore. Chacun se trouve donc Candide, Huron par rapport à ce milieu-là et peut alors le dévoiler. Kévin, effectivement, ne comprend pas pourquoi le banquier lui parle anglais, tandis qu’Arthur avec sa faux ne comprend pas pourquoi le voisin utilise un déchaumeur… Chacun est dans le même rapport de curiosité comme d’impuissance face au monde ; c’est ce qui fait ressortir l’ironie comme les Hurons, les Candides le faisaient aussi : tout d’un coup la société est vue de manière très brutale, sans filtre, du moins sans accoutumance.

Mais cette ironie qui fait la force du roman, elle s’applique aussi à vous-même : vous êtes aussi, un personnage du roman, puisque vous vous y intégrez à trois reprises. Je prends un extrait : « La parole fut interrompue par un certain Gaspard, un essayiste qui se piquait d’être médiatique, mais dont Kévin n’avait jamais entendu parler. » Le personnage dit « s’indigner d’un débat télévisuel » et reprend une expression que Kévin a déjà entendue : une histoire de « changement de paradigmes ».

Avant tout, comme je tape sur tout le monde, c’est honnête de se taper dessus aussi. Et puis ça m’amusait de l’écrire, c’est tout – il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. Un peu comme Hitchcock quand il arrive dans ses films : c’est un clin d’œil. Cela montre aussi, par l’autodérision, que j’ai changé par rapport à la personnalité que je décris et que je suis conscient de mes travers.

La puissance comique du roman est déployée au travers de l’ironie ; mais elle illustre également, vous l’avez évoqué vous-même, une forme de cynisme. Un cynisme qui ne serait pas propre au personnage de Philippine mais à tous les protagonistes, puisque toutes leurs actions sont vouées à l’échec. Quel que soit le projet dans lequel les personnages se lancent, il échoue. Le roman oscille entre espoir et résignation : peut-on en tirer une leçon politique, presque stoïcienne ? Ainsi, il faudrait agir en gardant toujours à l’esprit que l’action peut échouer.

J’ai beaucoup d’amitié et d’empathie pour les personnages de mon roman, qui traversent des difficultés sans être ridicules ni dépourvus d’une vraie valeur morale.

D’abord, si tout le monde échoue, c’est parce que c’est la vie : comme dans tout roman d’apprentissage, les héros partent avec de grandes ambitions – en l’occurrence au XXIe siècle, la grande ambition est de sauver la planète – et il est logique de les mettre face à des obstacles du réel : sociaux, économiques, juridiques… Ce sont eux qui permettent de décrire la société ; ça n’existe pas, un jeune homme qui a de grandes ambitions et qui les réalise d’un coup, comme prévu. Ce n’est pas ça, la vie. Mais justement, c’est la façon dont ils s’approprient ces échecs qui est intéressante. C’est toute la question du livre : quels compromis doivent-ils passer avec la réalité, quels renoncements sont-ils prêts à accepter ? Peuvent-ils se rejoindre où se détachent-ils complètement l’un de l’autre à cause de leurs convictions et de leurs chemins de vie qui se scindent ?

Contrairement à Houellebecq, j’ai beaucoup d’amitié et d’empathie pour les deux personnages, qui traversent des difficultés sans être ridicules ni dépourvus d’une vraie valeur morale.

Sur la question du stoïcisme qui traverse le livre, Arthur s’en réclame et Kévin le pratique sans le savoir ; on la retrouve notamment dans leur conversation au Petit Lutétia : « Ce n’est pas parce que mon action est vouée à l’échec qu’elle n’est pas légitime ». J’ai rencontré beaucoup de gens de cette génération qui ont ce raisonnement-là : qui considèrent que ce qu’ils vont faire ne va pas changer grand-chose dans un monde qui va dans le mur, mais ça ne les décourage pour agir, au contraire. Et c’est assez vertueux, je trouve, assez héroïque même.

Toute proportion gardée, il y a un côté assez flaubertien dans votre manière de porter une forme d’ironie mêlée d’affection pour ses personnages, qui ne sont jamais entièrement ridicules ni glorieux. Revenons au titre du roman, qui joue sur cette forme d’ambiguïté : il renvoie évidemment à la terre, mais aussi à l’humilité, dans le sens de celui qui tourne son visage vers la terre. Ce roman alterne les phases de mesure et de démesure et s’achève au sens littéral par un retour à la terre pour l’un des deux protagonistes. Est-ce que l’hybris était une des dimensions que vous souhaitiez explorer ?

Oui, de manière très simple, les deux héros sont pris dans une hybris différente : pour l’un il s’agit de s’insérer dans sa société pour avoir le plus d’impact possible, et pour l’autre c’est une hybris de la vertu, du détachement et de la radicalité. Arthur, qui joue un peu au vertueux en retournant à la terre, en voulant tout faire bien, en vivant de peu, sobrement, cache derrière tout ça une grande vanité – avec son blog sur les vers de terre… Ce n’est pas parce qu’on est dans une démarche personnelle et existentielle qu’on échappe à l’hybris. Quant à Kevin, c’est un peu une hybris qu’on lui impose ; le transfert de l’hybris de Philippine. Gagner beaucoup d’argent, être très visible, très médiatique, lui, il s’en fout, au fond. C’est en cela qu’il est plus profond, je trouve, qu’Arthur. Mais ensuite les deux hybris – en cela c’est un roman construit de façon très classique – se fracassent sur le réel. Le sens du tout dernier chapitre du livre, c’est bien cette humilité, cet humus : dans leurs actions plus modestes, les deux réussissent. Ramenées à une échelle plus humaine, leurs actions sont couronnées de succès et la fin, je trouve, est très optimiste.

C’est un roman très impressionnant, parce qu’à la fois très ambitieux dans son propos, qui nous entraîne aussi bien dans les hauteurs de la Silicon Valley que dans les bocages normands, et très précis – autant sur le mode de vie des vers de terre que sur les procédés de levées de fonds aux États-Unis. Comment avez-vous construit cette documentation ?

C’était aussi une des ambitions du livre, de montrer la société sans clivage binaire : que ce soit les villages ou l’élite parisienne, je présente les deux environnements avec la même ironie

Pendant des années j’ai fait des reportages pour Le Point ; j’en ai gardé une certaine habitude. Pour moi un livre, dans la veine de la littérature réaliste, est une histoire documentée, aussi. J’ai travaillé pour m’informer ; j’ai déjà reçu des bouquins sur mon prochain projet sur l’eau. Ça fait partie de mon métier : pour les sols, je suis allé voir des agronomes, à l’INRAE, à ParisTech, rencontrer des géodrilogogues qui sont les spécialistes des vers de terre ; j’ai fait relire mon livre par ceux que j’ai rencontrés, j’ai d’ailleurs co-signé une pétition contre le glyphosate dans le monde. Du côté des start-ups et de la Silicon Valley, je connaissais déjà un peu cet endroit car j’y avais passé du temps pour l’écriture de mon livre sur l’intelligence artificielle. Intuitivement, je sais où aller chercher, à qui demander quand j’ai besoin de précisions, de détails. C’était aussi une des ambitions du livre, de montrer la société sans clivage binaire : que ce soit les villages ou l’élite parisienne, les deux sont à la fois critiqués avec ironie, mais certains personnages sortent du lot…

Ce qui rejoint la question suivante sur le rôle de la littérature : croyez-vous également en l’existence des romans à thèse, des romans engagés qui ont fleuri durant la première moitié du XXe siècle ? Sous-entendu le roman présente un aspect du réel, sert à faire réfléchir le lecteur mais il ne pense pas à partir d’une vue de l’esprit et au contraire, il y exprimerait un point de vue situé.

Si j’avais une thèse très précise sur ce qu’il faut faire pour sauver la planète et sur la transition écologique, j’aurais écrit un essai – ce que je sais faire et vais refaire aussi. Mais en l’occurrence c’est un sujet tellement complexe, sensible, contemporain que je n’ai pas la prétention d’avoir une opinion définitive, d’être sûr de moi. Le capitalisme vert peut-il être vertueux ? Les Soulèvements de la terre peuvent-ils aboutir à changer les mentalités ? Je ne sais pas, donc je prends le roman : je peux y articuler les différents points de vue, qui sont différentes parts de moi-même et pas forcément réconciliables, pour les confronter au réel et laisser le lecteur faire le tri. Votre question pour moi marque la différence entre écrire une fiction et une non-fiction ; or, c’est une même écriture, une même personnalité, une même œuvre qui se déploie. La tendance à se spécialiser remonte à cinquante ans, mais de Diderot à Sartre, ils faisaient de tout – des biographies, des pièces de théâtre, des nouvelles… Quand j’écris un roman, j’essaye d’introduire des idées. Mais c’est parce que je n’ai pas d’avis définitif que ça prend la forme du roman.

Quel regard portez-vous sur l’écologie, et notamment sur l’éco-terrorisme en particulier, dont vous parlez à la fin du roman ? On pourrait penser que les actions actuelles restent encore très discrètes…

Je suis bien d’accord, c’est pour ça que je n’en parle pas, car les actions actuelles relèvent plutôt de la désobéissance civile, dans les traditions de Thoreau et écologiste, qui sont précises, documentées, renseignées, souvent appuyées sur des rapports scientifiques, voire faisant participer des scientifiques. C’est une génération très raisonnable, celle des Soulèvements de la terre, ou d’Extinction Rébellion. Justement, ce que je mets en scène à la fin du livre, c’est la génération d’après, qui rappelle à la précédente que le temps n’est plus à la prise de conscience mais à l’action. Il faut passer à la prise de pouvoir, à l’action directe, il faut prendre les moyens de production d’énergie, il faut agir. On n’a plus le temps de convaincre les gens, plus le temps de passer par la démocratie. On observe cette tentation naissante dans le mouvement écologiste, avec la publication de Comment saboter un pipeline d’Andreas Malm en 2019, ou encore des t-shirts Action directe lors des manifestations contre l’A69 – c’est déjà autre chose. C’est une suite assez probable du militantisme écologique, à ne pas nier.

Mais à l’inverse, dans les années 70-80, certains modes d’actions violents, notamment écologistes, aujourd’hui ont disparu car ils seraient bien plus délicats à mettre en œuvre.

Justement, on a perdu la mémoire de la violence politique. Je lisais récemment les mémoires de Tocqueville, député à l’Assemblée nationale en 1848, lors des révolutions de février puis de juin. Un député qui se rend armé à l’assemblée ! La violence politique, c’est un temps qui fait partie de notre histoire politique et qui a débouché sur de l’institutionnalisation.

On est tellement habitués à vivre dans une société globalement pacifique, malgré tout ce qu’on en dit, que la moindre éruption de violence devient quelque chose de totalement inacceptable

Je ne dis pas que c’est bien ou pas, qu’il faut ou non que le mouvement écologiste passe par ça ; simplement c’est une suite assez logique des mouvements actuels, en l’absence de réponse de la société ou du gouvernement, et qu’il faut l’avoir en tête. J’étais assez frappé en signant le livre d’apprendre que la critique récurrente, formulée par un tiers de mes lecteurs, est à propos de cette scène révolutionnaire – pourtant pas particulièrement gore – qui les choque, les perturbe, les inquiète. Pourquoi ? Comme c’est un roman très réaliste, où figurent Thomas Pesquet et moi-même, ils ont peur de la violence et refusent de voir que c’est une possibilité. On est tellement habitués à vivre dans une société globalement pacifique, malgré tout ce qu’on en dit, que la moindre éruption de violence devient quelque chose de totalement inacceptable.

Je pense que le roman est construit pour que la fin crée un effet de choc : il n’y a pas de violence tout au long du roman et un décrochage assez rapide change radicalement l’ambiance. L’effraction de la violence ne concorde pas forcément avec l’effraction du réel ; en tout cas un climax apparaît. Par ailleurs, auriez-vous d’autres romans ou d’autres essais à conseiller ?

Pas forcément contemporains ? On a parlé des mémoires de Tocqueville sur la violence politique, c’est formidablement bien écrit et c’est un Tocqueville qu’on ne connaît pas – très ironique, qui se moque de tout le monde, c’est très marrant. Pour la transition agro, Marc André Selosse a fait de très beaux livres sur les sols dont L’origine du monde : une histoire naturelle du sol à l’intention de ceux qui le piétinent. Sur l’écologie évidemment Henry David Thoreau, auteur de Walden et de La désobéissance civile; les deux résonnent avec la question de la violence politique.

Avec une dimension libertarienne : Thoreau, outre ses préoccupations écologiques, affirme aussi que l’individu, dans le fond peut subvenir seul à ses besoins.

En travaillant sur Thoreau pour mon prochain livre, ce qui m’intéresse justement c’est qu’il n’est pas un ermite en quête de solitude, d’isolement. Il estime juste qu’il faut avoir une zone dans laquelle on est extérieur à la société, et que la société doit préserver cette zone. C’est aussi le principe de La désobéissance civile: on ne doit pas être constamment prisonnier de l’Etat et du gouvernement, il doit y avoir des formes de promontoires où l’individu peut s’en isoler. C’est important selon lui d’avoir ça en soi – que ce soit physiquement avec une cabane ou mentalement – et que la société tolère ces espaces de marginalités qui nous permettent de la regarder de l’extérieur et de la juger.

Et avez-vous des recommandations de romans contemporains ?

Dans la veine de ce que j’explore, il y a évidemment Sérotonine de Houellebecq que tout le monde a lu ; au sein de la même maison d’édition, Abel Quentin avec Le voyant d’Étampes.

C’est un ouvrage assez drôle, ironique, un peu désespéré quand même. Cela me fait penser à La poursuite de l’idéal du romancier Patrice Jean : un roman d’apprentissage dont la charge ironique porte moins sur la question écologique que poétique. Dans la lignée de ce roman, du vôtre et de celui d’Abel Quentin, on observe un retour des romans réaliste et d’apprentissage.

C’est vrai que beaucoup d’écrits intimistes sont sortis ces dernières années. J’étais très heureux de recevoir le prix Gonio, car il récompense un livre qui raconte des histoires. Les anglo-saxons font ça de manière quasiment industrielle, tandis qu’en France persiste cette vieille croyance que le style sauve tout, peu importe le sujet, la narration, le plan ; ce qui compte ce serait l’émotion, le brio de l’écriture, mais ça finit par perdre des lecteurs.

- Gaspard Koenig, Humus, Éditions de l’Observatoire, 2023.

Entretien réalisé par Pierre Poligone et retranscrit par Emma Chauprade

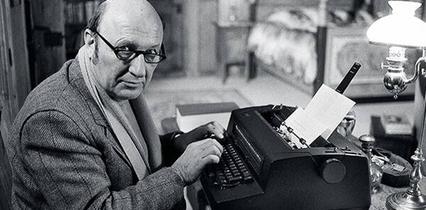

Crédit photo : Gaspard Koenig © Élodie Grégoire