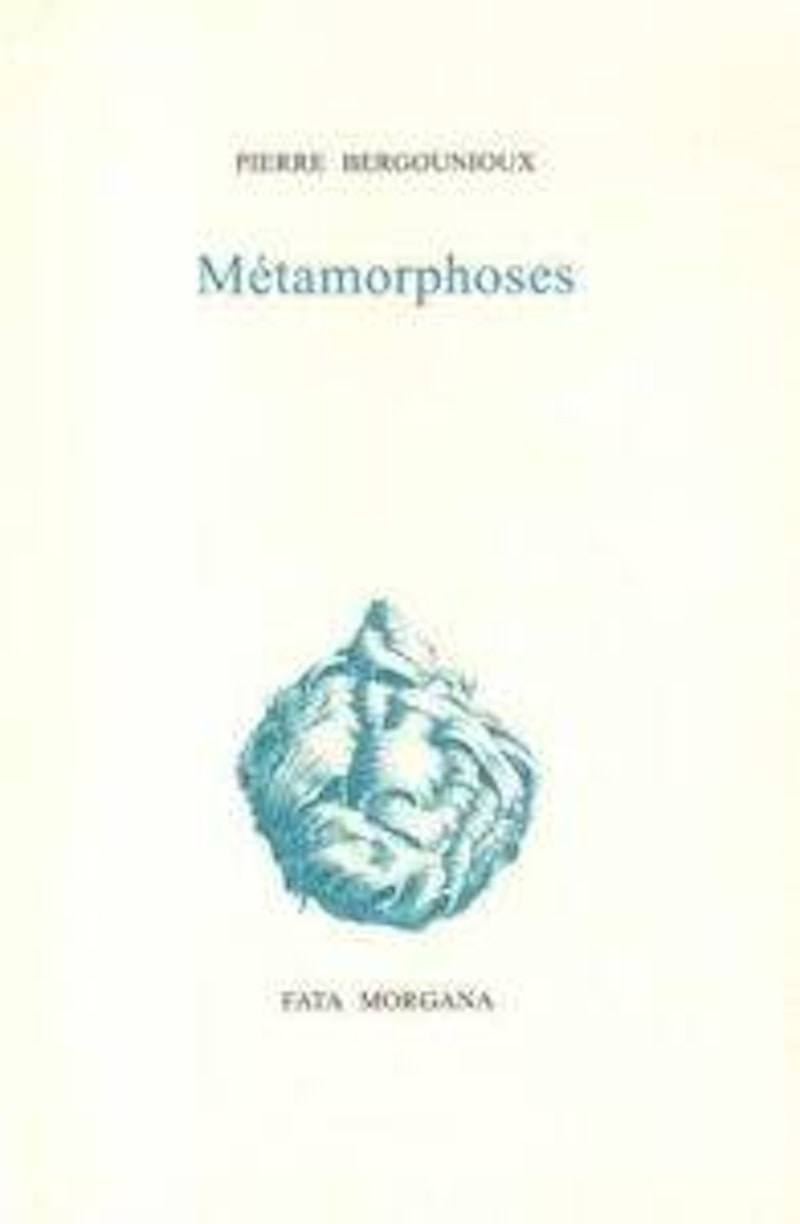

Dans ce bref livre de Bergounioux, paru en mars aux éditions Fata Morgana et composé de deux beaux textes, l’auteur nous plonge dans une réflexion sur le temps et notre propre inscription dans le temps : mémoire individuelle, où les souvenirs affleurent au hasard du quotidien, mémoire collective où l’espace se fait mobile autour de nous, au rythme des saisons, de la météo mais aussi de la technique. Prose poétique d’un regard singulier sur l’évolution du monde où s’engagent malgré nous les métamorphoses.

Exprimer notre rapport au monde, notre présence peut-être, serait nous situer. Il s’agirait de « dire où et quand », de s’inscrire soi-même quelque part. Non pas dire d’où l’on parle mais dire d’où l’on perçoit le vécu et ses métamorphoses. Et d’où parle Bergounioux ? Du souvenir de l’enseignant, de l’œil aiguisé de l’entomologiste. Dire où et quand, ou « à quel être passé de nous-même, imputer chaque soin de la vie présente, ses inclinations, ses hantises, ses travaux et ses fins. ». Le projet est donné : l’auteur, non pas pour chercher absolument à se comprendre dans un effort analytique ou de conscientisation, veut voir le mouvement du vivant, l’élan qui nous métamorphose.

Au jardin public de B., à 6 ans, un insecte le fascine. Quelque chose alors se joue sans doute du présent – le nôtre – déjà et qui séduit. Mais il se souvient du désir qu’avait l’enfant de tuer l’insecte, un désir saisissant, qu’il n’ose pourtant pas accomplir : « C’est la mort dans l’âme que je lui rends sa liberté, faute d’avoir su l’exterminer proprement. ». Puis, c’est ce « gosse » qui jaillit à nouveau, porteur d’une mémoire, situant là l’entomologie peut-être, révélant « ses inclinations » futures. Toile hétéroclite de ce que nous avons été : voilà le tableau que tente de construire l’écriture, pour dévoiler les contours du puzzle du présent.

Ces différents moments du « moi » deviennent des personnages à part entière, mus par le souvenir : « La preuve, c’est qu’il suffit de l’apparition d’un insecte pour que les profondeurs qui semblaient désertées, vides, s’animent et qu’un gosse de six ans s’empare du contrôle de la situation au mépris de ce que le temps a passé, des convenances, de la réalité. ». Comme chacun sait, le passé est taquin sinon vicieux. L’enfant – le retour vers l’enfant – rappelle cette découverte joyeuse d’une pluralité du monde, découverte assoiffée de ces « objets si divers qui composent le monde. ».

Au cœur-insecte…

A la loupe, l’auteur nous emmène vers le détail, rappelant notre place vacillante et trouble au cœur de l’infiniment petit, de l’infiniment grand, vaste terre d’insectes, embarqués dans le mouvement du monde : « S’il fallait expliquer l’empire qu’une forme extérieure, et vivante, est susceptible d’exercer sur notre esprit quand celui-ci s’éveille au monde extérieur, à lui-même, je dirais qu’un insecte est bien fait pour incarner, hors de nous mais entre nos mains, comme en notre possession, l’autonomie, l’achèvement auxquels nous aspirons sans le savoir et que, très vraisemblablement, nous n’atteindrons jamais. »

Les insectes, présents en nombre, manifestent ces métamorphoses du vivant, quelque chose de diffus qui se joue malgré nous, et à l’image de quoi nous pouvons être, sans demeurer.

Les insectes, présents en nombre, manifestent ces métamorphoses du vivant, quelque chose de diffus qui se joue malgré nous, et à l’image de quoi nous pouvons être, sans demeurer. C’est ce « sentiment de perte irréparable », comme la mémoire, comme le temps qui passe. Et Bergounioux de rappeler l’image, par exemple, du professeur qui revoit, des années plus tard, des élèves devenus adultes, faisant l’expérience d’une différence, parfois tragique, face aux métamorphoses que l’on espérait, que l’on rêvait ou redoutait. « Comme si nous procédions, nous aussi, par métamorphoses complètes, séparés de ce qui palpitait, tremblait d’être, insoucieux d’y revenir en pensée. Comme si l’esprit, à l’instar du corps, son compère, avait dépouillé l’éclat natif, la puissance originelle qui l’animait. ». Notre manière d’habiter le monde est sans cesse bousculée par notre rapport au temps, par l’écart – puisqu’il s’agit toujours de regarder les yeux grands ouverts l’écart entre ces moments de la métamorphose – qui se joue entre deux moments où le hasard nous fait croiser une autre vie que la nôtre.

…du souverain-vivant

Ce bref récit, qui croise l’enfance de l’auteur et les insectes, qui marque ces rencontres, vient révéler une vision poétique de la métamorphose comme image du passage du temps, perpétuellement en regard du monde sensible et de la nature.

La seconde partie du livre, Scies, brandons, lombrics et autres auxiliaires, rejoue sur un autre plan le même paradigme : l’idée d’une interdépendance du vivant, du sujet et de son milieu, milieu géographique et non plus temporel, comme pour parachever le tableau. Pris dans la chaîne, l’homme est toujours menacé par la métamorphose, témoignage continuel de sa natalité et donc de sa mortalité, toujours la dissolution nous guette, à l’image du feu, qui « anime la forme, consume ce [qu’il] doit abandonner pour se manifester ». C’est bien le cycle du vivant que chante Bergounioux, dans les saisons, le temps, la météo … dans la perpétuelle métamorphose du monde qui nous inscrit dans cette circularité naturelle.

Pris dans la chaîne, l’homme est toujours menacé par la métamorphose, témoignage continuel de sa natalité et donc de sa mortalité, toujours la dissolution nous guette, à l’image du feu, qui « anime la forme, consume ce [qu’il] doit abandonner pour se manifester ».

Le paysage alors à son tour subit la métamorphose, comme les chantiers, comme la technique : rien n’arrête le mouvement, mais un mouvement qui demeure poétique. Loin de l’idée de progrès, dans lequel ce mouvement est parfois noyé, Bergounioux redessine un rapport sensible au monde, là où la poésie « la plus enivrante jaillit au contact des contraires, de l’extériorité brute et des agencements choisis, précaires, que nous nous évertuons à composer. » Cette diversité des formes, diversité des perceptions donc, nous invite à voir l’informité du monde, la nôtre en retour, fatalité tragique mais factuelle, et à « tracer quelque figure dans la confusion générale ». Il s’agirait alors de s’ancrer, pivot dans le mouvement, soi-même transmué dans notre rapport au monde, tout en délicatesse, contemporain de ce que nous habitons comme de la mémoire du monde qui nous habite. Là où l’on cède au « charme souverain », là où nous joignons nos mots à l’histoire du monde : « Ce n’est pas seulement la promesse des lointains, de demain qui se lève à travers le taillis, les marais, c’est le récit énorme, muet, auquel nous ajoutons notre petit chapitre que l’oblique talus récapitule, les étages enfouis et leurs personnages calcifiés, l’œuvre des vieux déluges et des feux éteints. ».

Et là où les images passent, nous traversent, où le monde change en nous quand nous changeons contre lui, où la poésie d’un ciel et d’un paysage nous rappelle combien nos pieds s’ancrent dans la terre, il faudrait ne plus « hésiter entre vivre et se souvenir, inventer à tâtons dans l’angoisse, notre instant fugitif, ou s’absorber, oublieux de nous-mêmes, dans le grand livre du passé » ; ne rien occulter du temps, s’y inscrire et s’en défaire, en le gardant précieusement ; soutenir la fébrilité d’être au monde, pour ce qu’elle témoigne du vivant en nous, du feu toujours sur le point de nous embarquer, brillant de l’éclat du souverain en nous.