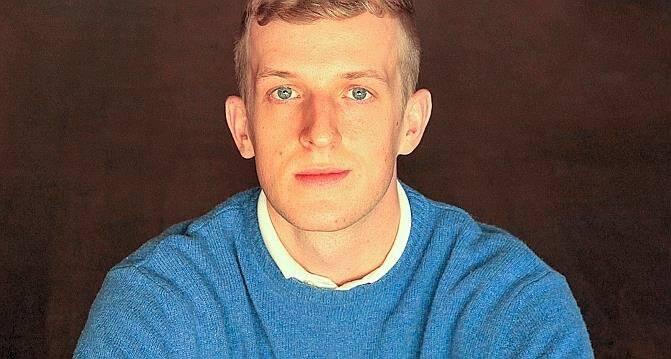

Deuxième roman de l’écrivain Édouard Louis, paru aux Éditions du Seuil en janvier 2016, Histoire de la violence ne peut laisser son lecteur indifférent. Il s’agit du récit d’une nuit d’horreur (prononçons les mots : d’un viol et d’une tentative d’homicide), et des conséquences de ce traumatisme sur la vie du narrateur, un jeune homme nommé Édouard… Sur le chemin du retour d’un dîner de Noël passé avec ses amis, le protagoniste fait la rencontre, sur la place de la République, de Reda, qu’il finit, après quelques tergiversations, par convier chez lui.

En raison de son intrigue même, ce livre difficile à appréhender a récemment défrayé la chronique : le violeur présumé a attaqué en justice le jeune auteur, pour atteinte à la présomption d’innocence et à la vie privée. Nous ne reviendrons pas davantage sur cette polémique – qui possède cependant l’intérêt de soulever la question de la frontière entre l’écriture romanesque et la réalité –, pour mieux nous concentrer sur une approche littéraire.

Si cet ouvrage semble appartenir à un genre hybride, incertain, il fonctionne également en miroir, grâce à l’entrelacement des voix narratives ; enfin, Histoire de la violence présente une vaste réflexion sur le langage : comment mettre des mots sur le traumatisme ? Dans quelle mesure la manière de s’exprimer caractérise (si ce n’est enferme) l’individu ?

L’adoption d’un genre hydride : du roman à l’essai ?

Le paratexte nous l’indique : le livre d’Édouard Louis est bel et bien sous-titré « Roman ». Malgré tout, cette appartenance au genre romanesque est loin d’être évidente. Dès le titre, un doute s’insinue : Histoire de la violence. Cette désignation n’est en effet pas sans évoquer un intertexte foucaldien : Histoire de la sexualité, Histoire de la folie à l’âge classique. Cet élément pourrait donc nous inciter à percevoir la part théorique de l’ouvrage d’Édouard Louis. L’intuition se confirme à la lecture de ce « roman ». L’intrigue devient une sorte de toile de fond, un décor qui permet l’enclenchement de réflexions variées, qu’elles soient d’ordre psychologique, philosophique, sociologique, voire idéologique.

L’évocation du passé familial de Reda est l’occasion d’un retour sur l’arrivée de son père en France, dans un foyer d’accueil pour migrants. Ce récit demeure très factuel mais n’en paraît pas moins significatif de l’inscription de l’intrigue dans le cadre d’une réflexion plus générale sur l’histoire des rapports de force.

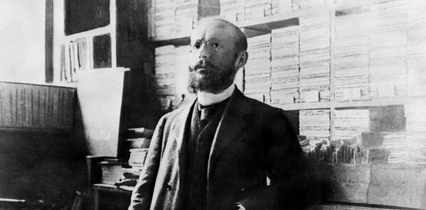

N’oublions pas qu’Édouard Louis a étudié la sociologie, et qu’il se place lui-même dans la continuité de Pierre Bourdieu – citons le titre d’un ouvrage publié sous la direction du romancier en 2013, Pierre Bourdieu. L’insoumission en héritage –. Dans Histoire de la violence se retrouve une réflexion sur le milieu d’origine du narrateur (à savoir, un Nord de la France quelque peu caricatural, défavorisé, majoritairement ouvrier), qui était déjà présente dans En finir avec Eddy Bellegueule. De plus, des jeux d’opposition se mettent en place, entre Paris et la province, entre les classes modestes et la bourgeoisie.

Le narrateur se présente ici en véritable témoin de la misère carcérale, qu’à l’inverse des autres, il a vue de ses propres yeux.

Le narrateur prend également position contre les méthodes répressives – il exprime avec force son refus de porter plainte contre son agresseur, avant de finalement s’y résoudre, sous la pression de ses amis – sous la forme de notations qui ne sont pas sans rappeler, là encore, la pensée de Michel Foucault : « c’était pour des raisons politiques que je ne voulais pas porter plainte, […] c’était à cause de ma détestation de la répression, de l’idée même de la répression. » Quelques pages plus loin apparaît une vive critique du système carcéral, fondée sur une expérience personnelle, celle des visites rendues à un cousin emprisonné : « Tu as vu les visages épuisés, ravagés, lacérés, des autres prisonniers, les visages dévastés, ravagés, des familles à la sortie de la maison d’arrêt […] ils n’ont pas vu devant le mur les familles suppliantes rampantes attendant que leur nom soit prononcé, attendant de pouvoir entrer au parloir. » Le narrateur se présente ici en véritable témoin de la misère carcérale, qu’à l’inverse des autres, il a vue de ses propres yeux.

Ensuite, la citation d’une phrase d’Hannah Arendt, qui associe la « négation délibérée de la réalité » (ou la « capacité de mentir ») à la possibilité d’une action libre, vient appuyer l’interrogation du narrateur sur sa propre situation, sur son rapport au mensonge, et conduit à l’affirmation paradoxale de la dissimulation de la vérité comme force de libération : « Les mensonges m’ont sauvé bien plus d’une fois. Si j’y réfléchis beaucoup de moments de liberté dans ma vie ont été des moments où j’ai pu mentir, et par mentir j’entends résister à une vérité qui essayait de s’imposer à moi […] je me rendais compte que les mensonges étaient la seule force qui m’appartenait vraiment, la seule arme à laquelle je pouvais faire confiance, sans condition. »

À cette hésitation entre le roman et l’essai répond, du point de vue narratif, l’entrelacement de deux voix distinctes.

Un roman en miroir : l’entrelacement des voix narratives

Quelques mots sont nécessaires pour rendre compte du dispositif narratif mis en place dans ce roman : peu de temps après son viol, le narrateur part se reposer dans son village natal, dans la maison de sa sœur Clara. Dissimulé derrière une porte, Édouard écoute la jeune femme raconter l’histoire de son frère à son mari. Ce dernier reste silencieux, et le lecteur entend l’intarissable voix de Clara, qui, selon une logique de poupées russes, d’emboîtement des discours, retrace le récit des événements qui lui a été livré par Édouard. La parole de la jeune femme est entrecoupée par celle du narrateur, qui donne son point de vue, nuance ou réfute les propos de sa sœur. Les deux voix narratives entrent en résonance, se contredisent et se nourrissent mutuellement, à la faveur d’un jeu d’échos. Le narrateur intervient sur le discours de sa sœur, le commente, le conteste, ou encore le reformule. Nombreuses sont les notations entre parenthèses, en italique, dans lesquelles Édouard met à distance la parole de Clara. Prenons d’abord l’exemple de l’ajout de l’article de négation : « Et même quand c’était pas réel (même quand ce n’était pas réel). » Il arrive également que le narrateur conteste les formulations de sa sœur : « Il voulait tirer le plus de monde possible avec lui vers le fond, il m’a dit (je lui avais dit : répandre la douleur). », « il me dit, même si j’avais beaucoup respiré depuis, ma parole, ça me dégoûtait Clara (ce n’est pas comme ça que je l’ai dit). »

Nous constatons que l’entrelacement des voix narratives, s’il permet la variation des points de vue sur un même événement, va de pair avec une réflexion sur le langage, sur les façons de dire.

Violente parole : la réflexion sur le langage

Dans le discours de Clara, il est aisé de reconnaître des formulations propres à ce qui pourrait être qualifié (pour le dire rapidement) de parler populaire. Le « monologue » de la jeune femme est ponctué de barbarismes, d’entorses à la grammaire ; il fait entendre un sociolecte clairement identifiable. Il est possible de considérer cette mise en parallèle d’un mode d’expression familier et du langage académique employé par le narrateur comme une opposition simpliste, excessivement tranchée, à la limite de la caricature. Toutefois, il est intéressant de noter que le langage d’Édouard n’est pas épargné par le discours de sa sœur, qui raille sa façon de parler. Clara explique dans le passage suivant avec quels mots Édouard a tenté de récupérer son téléphone portable, dérobé par son agresseur : « Je veux juste que tu me le rendes et on oublie […] et Édouard lui dit : On oublie et on oublie qu’on a oublié, cette phrase-là, moi j’ai pensé même devant l’autre il a pas pu s’empêcher de sortir de son vocabulaire, de parler avec son vocabulaire de ministre, c’est plus fort que lui […] »

De l’interrogation sur le langage à la réflexion sur le rôle de l’écriture de soi, il n’y a qu’un pas, que le romancier semble franchir dans Histoire de la violence.

La réflexion sur le langage concerne aussi la relation entre le traumatisme et la parole. Au début de l’ouvrage, le narrateur revient sur la nécessité du récit, sur la « folie de la parole » qui s’est emparée de lui après son viol : « je me voyais aborder un inconnu dans un lieu public, sur un trottoir ou dans les rayons d’un supermarché, pour tout lui dévoiler de mon histoire, tout dire […]. C’est que je ne pouvais plus arrêter d’en parler. » Malgré ce pouvoir salvateur attribué au langage, les limites de la parole sont pointées, elles ne peuvent rendre totalement compte du traumatisme : « aujourd’hui […] il ne me reste plus que le langage et j’ai perdu la peur, je peux dire ‘j’avais peur’ mais ce mot ne sera jamais qu’un échec, une tentative désespérée de retrouver la sensation, la vérité de la peur. »

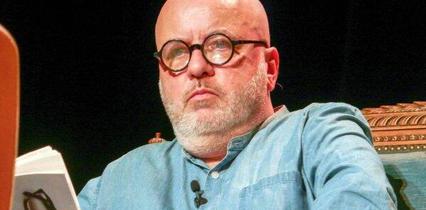

De l’interrogation sur le langage à la réflexion sur le rôle de l’écriture de soi, il n’y a qu’un pas, que le romancier semble franchir dans Histoire de la violence. C’est ce dont témoigne la poignante citation placée à la fin du livre, extraite de Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas, de Imre Kertész, et qui donne son titre à cet article : « Il s’avéra qu’écrire sur le bonheur était impossible, du moins moi, j’en étais incapable, ce qui dans ce cas précis revient à dire que c’était impossible, le bonheur est peut-être trop simple pour qu’on puisse écrire à son propos […]. Il s’avéra que je n’écrivais pas pour chercher du plaisir, au contraire, il s’avéra qu’en écrivant, je cherchais la souffrance la plus aiguë possible, à la limite de l’insupportable, vraisemblablement parce que la souffrance est la vérité, quant à savoir ce qu’est la vérité, écrivis-je, la réponse est simple : la vérité est ce qui me consume, écrivis-je ».

- Édouard Louis, Histoire de la violence, Éditions du Seuil, Paris, 240 p., 18 euros, 2016