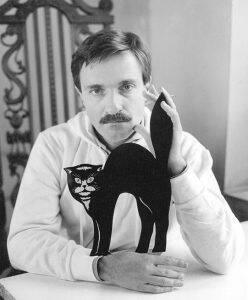

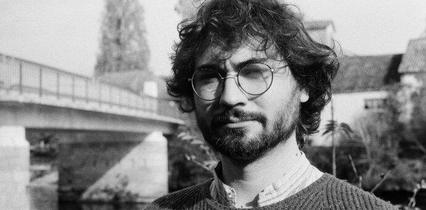

Dans la série des « Écritures de l’homosexualité masculine », Zone Critique donne la parole à Frédéric Canovas, dans un article en deux temps, pour évoquer la figure de l’écrivain Yves Navarre, auteur prolixe et prix Goncourt 1980 pour Le Jardin acclimatation.

« J’aime Gide ni plus ni moins que tous les auteurs écartés, qui s’écartent et se libèrent en mesurant leurs attachements. »

Écrivain et homosexuel

La description des sentiments et des relations permet tout à fait au lecteur ou à la lectrice, quels qu’ils/elles soient, de s’identifier aux protagonistes et de se projeter eux-mêmes au sein d’une histoire qui, au premier abord, leur est étrangère, ne serait-ce qu’en raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle.

Un soir de l’hiver 1987, alors que le jour commençait à tomber à travers les fenêtres du salon de la rue Pecquay où il vivait alors, Yves Navarre me raconta l’anecdote suivante. Il avait reçu, quelques mois plus tôt, une invitation à un colloque organisé en Angleterre à propos des « écrivains gay ». Il ne répondit pas immédiatement à l’invitation, ce qui n’était pas dans ses habitudes, je peux en témoigner à titre personnel. « Pas de courrier en souffrance » avait-il coutume de dire. Puis, quelques jours plus tard, alors qu’il se livrait à quelques travaux de jardinage dans sa maison du sud de la France, il lâcha soudain son outil pour un autre : le stylo. Sans même prendre la peine de se saisir d’une feuille de papier vierge, il reprit la lettre d’invitation, la retourna et y inscrivit au verso ces quelques mots en anglais : « I am gay. I am a writer. I am not a gay writer. Sorry. » Dans Biographie, son roman le plus autobiographique publié en 1981, Yves Navarre confiait encore : « l’on dit de moi ‘écrivain homosexuel’. Étiquette. Triangle rose. Dit-on ‘chanteur homosexuel’, ‘peintre homosexuel’, ‘poète homosexuel’, ‘pianiste homosexuel’ ? Je suis écrivain et homosexuel. » L’anecdote et les propos qui précèdent sont révélateurs et il n’est pas très difficile d’imaginer à quel point l’auteur, qui aurait 81 ans aujourd’hui s’il ne s’était donné la mort en 1994 à l’âge de cinquante-trois ans, se sentirait mal à l’aise de nos jours, dans le paysage littéraire qui est le nôtre, avec ses catégories LGBTQ+, ses rayons gays dans les librairies, ses études sur le genre, son écriture inclusive, etc., lui qui remettait en cause jusqu’à la possibilité même de l’existence d’une littérature homosexuelle : « On m’a étiqueté écrivain homosexuel alors que je suis écrivain ‘et’ homosexuel. C’est différent. Il n’y a pas de littérature homosexuelle mais une littérature de l’homosexualité. »

Certes Navarre n’était pas dupe. Il était tout à fait conscient au contraire de l’ostracisme, plus prévalent à l’époque où il écrivait qu’à la nôtre, dont peuvent être parfois victimes les écrivains qui n’hésitent pas à évoquer librement une sexualité hors normes dans leurs textes : « Quand je me mets à écrire un roman, écrivait-il dans Biographie, je ne prends pas la décision d’écrire ‘homo ou pas homo’, même si je sens une pression au niveau de l’éditeur pour que mon prochain roman ne le soit pas. Parce que paradoxalement, et effectivement, pour lui, en chiffres, ‘les romans homos de Navarre se vendent moins bien’, l’écrit homo-porno se vend, pas l’écriture de l’homosexualité. » Si les descriptions détaillées des corps et des ébats entre personnes du même sexe figurent bien au détour des pages des romans de Navarre, comme un fait du quotidien des protagonistes mis en scène, ni plus ni moins, jamais il ne viendrait à l’esprit d’un lecteur ou d’un critique honnête d’accuser leur auteur de pornographie. En fait, bien que les critiques littéraires du début des années 1970 n’aient pas toujours été tendres avec le romancier, l’accusant tour à tour de faire preuve dans ses romans autobiographiques (on ne parle pas encore d’autofiction à cette époque) de narcissisme effréné et d’exhibitionnisme malodorant, il faut bien admettre que jamais aucun d’entre eux n’a véritablement poussé l’injure jusqu’à taxer l’auteur de pornographe. Ce qui fait justement des romans d’Yves Navarre des ouvrages universels, et non pas des textes adressés avant tout à un public homosexuel, c’est aussi et surtout le fait que, même lorsqu’il s’agit de récits mettant en scène des couples homosexuels (songeons au très beau roman Le petit galopin de nos corps par exemple), la description des sentiments et des relations permet tout à fait au lecteur ou à la lectrice, quels qu’ils/elles soient, de s’identifier aux protagonistes et de se projeter eux-mêmes au sein d’une histoire qui, au premier abord, leur est étrangère, ne serait-ce qu’en raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle.

Un écrivain impressionniste

Le rejet de Mauriac et d’une homosexualité refoulée au profit d’un Gide revendiquant, une quarantaine d’année avant la révolution sexuelle des années 1970, sa propre homosexualité dans Corydon et Si le grain ne meurt, est le résultat d’une longue maturation […].

Grâce à l’universalité des sentiments et des élans qu’ils décrivent, les romans de Navarre, loin de sombrer dans les errances de la littérature gay érotique, rattachent leur auteur plus que n’importe quel autre écrivain de son époque à la grande famille de la littérature française du XXe siècle, celle qui, de Mauriac à Yourcenar, a marqué des générations de lecteurs et de lectrices par leur étude profonde et complexe des sentiments. Comparer l’œuvre d’Yves Navarre à celles de ces deux académiciens permet aussi d’insister sur la filiation littéraire de l’écrivain et de replacer sa production littéraire au sein d’une famille de notre littérature. Comme Mauriac, Navarre (quoi qu’il en dise) a souvent enraciné les familles dont ses romans dissèquent les sombres drames sur les terres du sud-ouest de la France dont sont natifs les deux romanciers. À vol d’oiseau, Condom, la ville où est né Yves Navarre et d’où est originaire sa famille, est située à moins d’une centaine de kilomètres du domaine de Malagar, propriété de la famille Mauriac. Comme Yourcenar, Navarre a aussi souvent jeté ses personnages sur des terres lointaines, dans l’errance de voyages sans fin, pour révéler combien les sentiments humains, d’un continent à un autre, d’une époque à l’autre, demeurent cependant universels. L’Académie française ne s’y est d’ailleurs pas trompée qui décerna à l’écrivain le prix Amic de l’académie en 1992 pour l’ensemble de son œuvre et qui tout récemment encore organisait, sous la présidence de M. Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de France, une journée d’hommage à l’écrivain un quart de siècle après sa disparition. Yves Navarre aurait été sensible à ce dernier hommage quoi qu’il ait pu penser des académiciens et écrire ici et là contre une certaine idée de l’homme et de la femme de lettres : « […] j’aime les personnes de la littérature, pas les personnages, écrivait-il dans Biographie. J’aime les impressionnistes, pas les oppressionnistes. Exemples : Malraux, personnage, oppressionniste du courage, je ne me serais pas déplacé pour lui ; Mauriac, personnage oppressionniste de la honte, monsieur Double Masque, m’a toujours ennuyé, jamais entraîné dans une lecture ; Camus, par contre, personne, impressionniste d’une conscience qui se déclare ni bonne ni mauvaise, désir de conscience brute, oui. Et Gide, personne derrière le personnage créé de l’extérieur, impressionniste du contre-ordre moral, oui. Et ainsi de suite. » Le rejet de Mauriac et d’une homosexualité refoulée au profit d’un Gide revendiquant, une quarantaine d’année avant la révolution sexuelle des années 1970, sa propre homosexualité dans Corydon et Si le grain ne meurt, est le résultat d’une longue maturation qui, tout au long de sa jeunesse, a permis à Navarre de trouver sa propre voie/voix au fil de ses lectures comme autant d’expériences sensuelles, lui qui revendiquait en tant qu’écrivain la lecture comme une relation quasi amoureuse avec le lecteur et la lectrice.

Itinéraire sensuel

- Yves Navarre, Le jardin d’acclimatation, Flammarion, 1992