Zone Critique termine aujourd’hui le portrait singulier de Roland Barthes dans le dossier des écritures de l’homosexualité masculine avec la seconde partie de l’article de Claude Coste.

« La différence infinie »

En refusant l’assignation identitaire, Barthes sait aussi faire de sa sexualité un moyen d’aborder le monde. On ne trouve jamais chez lui de ces naïvetés qui rangent l’homosexuel dans une aristocratie du cœur ou de l’esprit (« ils sont si artistes ! »). En revanche, il revendique l’intercession que peut jouer une condition paradoxale au sein de la société. Homosexuel, protestant, gaucher, Barthes revient sur la manière dont un marginal est amené à se penser par rapport à la norme et à penser la place de l’individu au sein de la collectivité. Dans le fragment « Violence, évidence, nature » du Roland Barthes par Roland Barthes, l’ennemi est clairement désigné : « Il ne sortait pas de cette idée sombre, que la vraie violence, c’est celle du cela-va-de-soi. » Pour qui appartient à une religion ou à une sexualité minoritaires, le « cela va de soi » s’impose avec toute la violence de la doxa et de la bonne conscience. Ainsi, dans S/Z, bien avant Judith Butler, Barthes analyse « les troubles dans le genre » en lisant pas à pas Sarrasine, une étrange nouvelle de Balzac (le sculpteur Sarrasine tombe follement amoureux d’une chanteuse avant de comprendre qu’il s’agit d’un castrat). Pour Barthes comme pour Balzac, la sexualité ne « va jamais de soi ».

Homosexuel, protestant, gaucher, Barthes revient sur la manière dont un marginal est amené à se penser par rapport à la norme et à penser la place de l’individu au sein de la collectivité.

S’impose alors le « droit à la différence », antienne de tous les militants justement attachés à défendre une identité menacée. Mais ce même militant ne risque-t-il pas à son tour de transformer sa revendication en dogme ? Une fiche de 1979 en dit long sur la méfiance de Barthes à l’égard des arrogances de la révolte : « Interview de Lévy dans Tel Quel. Il montre le crypto-fascisme des revendications gauchistes de la Différence (genre Hockenghem) ; il a raison en ceci, qu’il y a fantôme de répression, d’exclusion, agressive, dès que plusieurs différences se groupent, se soutiennent, se cimentent : cela fait un ghetto, à la fois victime et tyran./Mais tout change si l’on assume une philosophie qui n’arrête pas la différence : qui la pousse jusqu’au bout : Structuralement jusqu’à la nuance (par ex : nuances d’Homosexualité), humainement, jusqu’à l’Individu, jusqu’à l’unique infédérable ».

« je n’ai jamais vraiment souffert de l’interdit sexuel, bien qu’il pesât, il y a quarante ans, beaucoup plus lourd qu’aujourd’hui. […] »

Cette défense de la « différence jusqu’au bout » ou de la « différence infinie » (OCIV, 913) se retrouve dans les textes posthumes, les manuscrits où l’écriture se tient au plus près de la vie, donnant une place plus importante à la subjectivité et la biographie. Sans renier la préface de Tricks, Barthes sait aussi dans « Soirées de Paris » raconter les passages à vide de son existence : « Je traîne à la maison (je mange du pain grillé et de la feta), puis, me disant qu’il faut que je perde l’habitude de calculer les plaisirs (ou les dérives), je ressors et vais voir le nouveau film porno du Dragon : comme toujours – et peut-être encore plus, lamentable. Je n’ose guère draguer mon voisin, pourtant possible sans doute (peur idiote d’être refusé). Descente à la chambre noire ; je regrette toujours ensuite cet épisode sordide où je fais chaque fois l’épreuve de mon délaissement. » (OCV, 989) Mais Barthes, sans nier les moments douloureux, n’associe jamais homosexualité et déréliction ; les nombreuses fiches écrites les deux dernières années de sa vie, qui font une place régulière à la fréquentation des gigolos, n’établissent pas de lien nécessaire entre une forme de sexualité et une solitude attribuée à l’âge (on est moins séduisant après 60 ans !) ou au caractère (refus de la vie en couple !) Comme Barthes le remarque avec simplicité dans un entretien avec Bernard-Henri Lévy : « je n’ai jamais vraiment souffert de l’interdit sexuel, bien qu’il pesât, il y a quarante ans, beaucoup plus lourd qu’aujourd’hui. J’avoue franchement qu’il m’arrive de m’étonner de l’indignation de certains contre l’emprise de la normalité. Je ne nie pas cette emprise, bien sûr, mais il y a des interstices. » (OCV, 367)

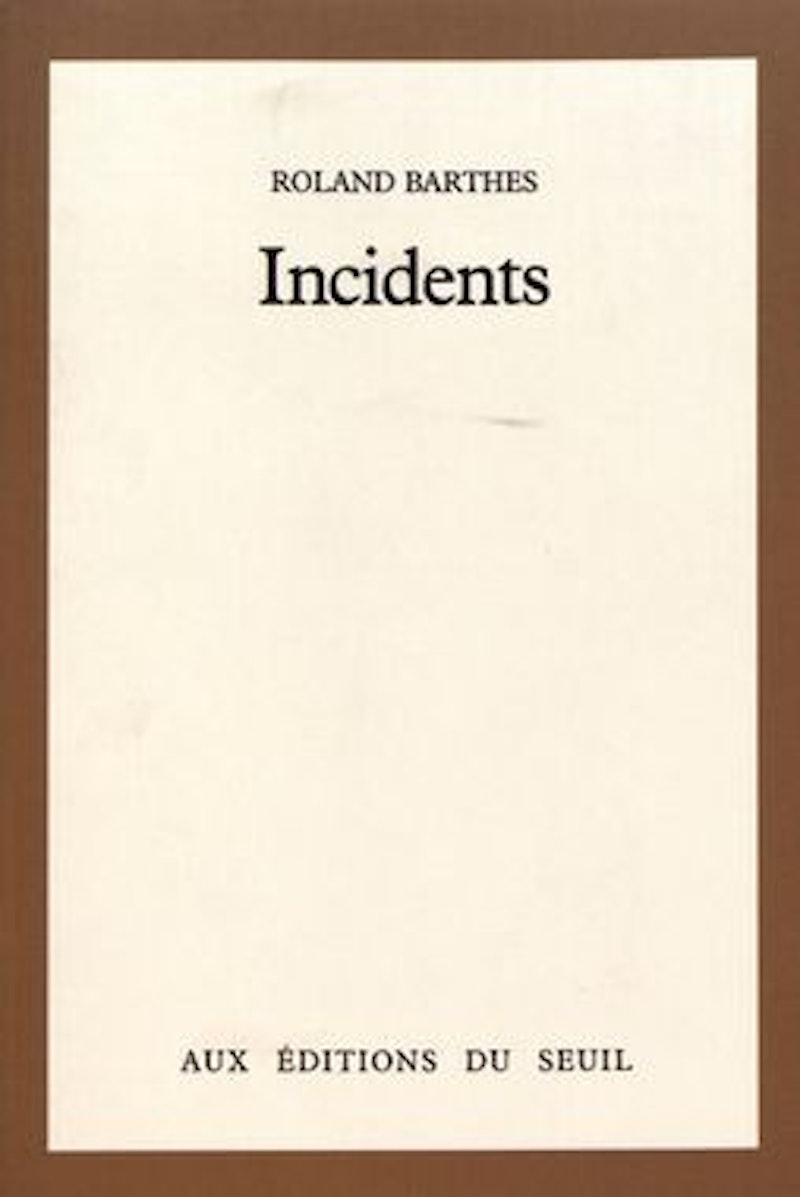

Incidents

« Assumer, c’est transformer »

On terminera avec une dernière fiche (du 30 août 1979), qui résume en quelques mots la relation complexe mais jamais culpabilisée que Barthes entretient avec l’homosexualité. Il y affirme une fois encore l’importance de l’intercession comme énergie capable de transformer le monde : « Assumer, c’est transformer

(par ex : H par

- écriture

- couple

- drague comme système »)

À chacun d’en tirer la leçon qui lui convient. En ce qui concerne Barthes, si le couple est improbable et la drague souvent malheureuse, reste le bonheur de la littérature, seule capable de réconcilier la présence et la distance, l’identité et la dérive, le singulier et le collectif.

Claude Coste, CYU Cergy Paris Université

Crédits photo : James Andarson

- Œuvres complètes Roland Barthes, Eric Marty, Paris, Le Seuil, 2003