Du roman à l’écran, du texte inspiré à la scène, Madame Bovary ne cesse de nourrir la création, d’inspirer auteurs et metteurs en scène contemporains qui lui rendent ainsi grandement hommage. Au théâtre de Poche-Montparnasse, l’adaptation musicale de ce chef-d’œuvre sans âge, écrite par Paul Emond, sublime Emma, tour à tour conteuse, danseuse et déspéremment en quête de vie.

De la littérature avant toute chose

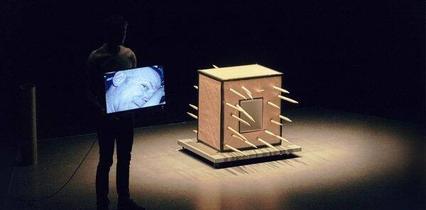

La place accordée au texte est primordiale. Le décor minimal, constitué de quatre chaises, suggère successivement l’apparence d’un salon, d’un café, d’un opéra, d’une fête. L’image projetée sur le mur de fond de scène est un paysage de champ de blé qui rappelle le cadre rural du roman, la Normandie de Flaubert. On est donc à la fois dehors et dedans, en intérieur autant qu’en extérieur. Le mime et le texte priment sur le manque de repères spatiaux. On raconte ce qu’il se passe, on le joue et on le chante. Les acteurs se glissent avec flexibilité dans la peau de différents personnages et ce, sans changement de costume. Félix Kysyl passe de la mère de Charles Bovary à l’amant d’Emma, de même que chaque comédien fait entendre la voix du mercantile M. Lheureux. Tout repose bien sur le jeu, les expressions corporelles, la gestuelle ; une authentique théâtralité qui s’équilibre avec des ressorts propres au cinéma tels que les bruitages et la musique. Par ailleurs, le textocentrisme de la pièce est aussi une manière de montrer le caractère originellement littéraire d’Emma Bovary et donc non voué à être représenté, si ce n’est dans l’imaginaire propre de chaque lecteur. Lorsqu’une subjectivité détermine et donc impose l’image d’un personnage romanesque, l’aventure est toujours risquée. Cependant, le fait que l’histoire de Madame Bovary ne soit pas interprétée dans son intégralité permet de nuancer l’identification à l’héroïne et d’accepter sa représentation, même si elle diffère sûrement de celle que l’on s’était figurée.

Quelques détails

La robe bleu ciel que porte Sandrine Molinaro est fidèle à la description flaubertienne : Emma est vêtue d’une « robe de mérinos bleu garnie de trois volants ». Cette couleur est le fil rouge du roman : on trouve plusieurs fois son occurrence dans le choix des habits, des accessoires mais aussi dans les objets, notamment lorsque Charles Bovary reçoit en cadeau « une belle tête phrénologique toute martelée de chiffres jusqu’au thorax et peinte en bleu », jusqu’à caractériser une ambiance : « Elle (Emma) allait donc posséder enfin ces joies de l’amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délire ; une immensité bleuâtre l’entourait (…) ». Ce détail n’a pas échappé aux deux metteurs en scène car, de manière récurrente, un halo bleu illumine la scène comme un avertissement énigmatique.

Ainsi, grâce à des indices disséminés ça et là et avec peu de moyens, la mise en scène de Madame Bovary renvoie implicitement à l’écriture de Flaubert

Ainsi, grâce à des indices disséminés ça et là et avec peu de moyens, la mise en scène de Madame Bovary renvoie implicitement à l’écriture de Flaubert – d’une apparence simple, épurée et paradoxalement chargée de symboles -, au même titre que les mélodies jouées par les comédiens sur scène suscitent l’analogie à la mélomanie d’Emma. Tout est là pour penser un passage du texte à la scène réussi.

- Madame Bovary, écrit par Paul Emond et mis en scène par Sandrine Molinaro et Gilles-Vincent Kapps, au théâtre de Poche-Montparnasse à partir du 12 novembre 2015