À l’occasion du premier quart du XXIe siècle, Youness Bousenna a initié un classement des 25 romans les plus marquants depuis l’an 2000 publié cette semaine dans Télérama. Ce projet, fondé sur les avis de soixante personnalités du monde littéraire, vise à interroger ce que serait un canon contemporain. Entre diversité des langues, place centrale du roman, et récurrence des grands traumatismes historiques, cette sélection offre un reflet partiel mais éclairant de la littérature actuelle. Elle met aussi en lumière les mécanismes de reconnaissance et d’invisibilisation à l’œuvre dans le champ littéraire mondial. Un instantané, plus qu’un verdict. En exclusivité, Zone Critique vous livre les dix premiers du classements. La suite est à retrouver sur le site de Télérama !

10. Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie (2013)

9. L’Adversaire, d’Emmanuel Carrère (2000)

8. L’Année de la pensée magique, de Joan Didion (2005)

7. Les Livres de Jakób, d’Olga Tokarczuk (2014)

6. Les Années, d’Annie Ernaux (2008)

5. La Tache, de Philip Roth (2000)

4. La Route, de Cormac McCarthy (2006)

3. La Fin de l’homme rouge de Svetlana Alexievitch (2013)

2. Austerlitz, de W.G. Sebald (2001)

1. 2666 de Roberto Bolaño (2004)

Comment est né ce désir d’établir ce classement à la fois amoureux et précieux des 25 livres qui ont marqué le premier quart du XXIe siècle ?

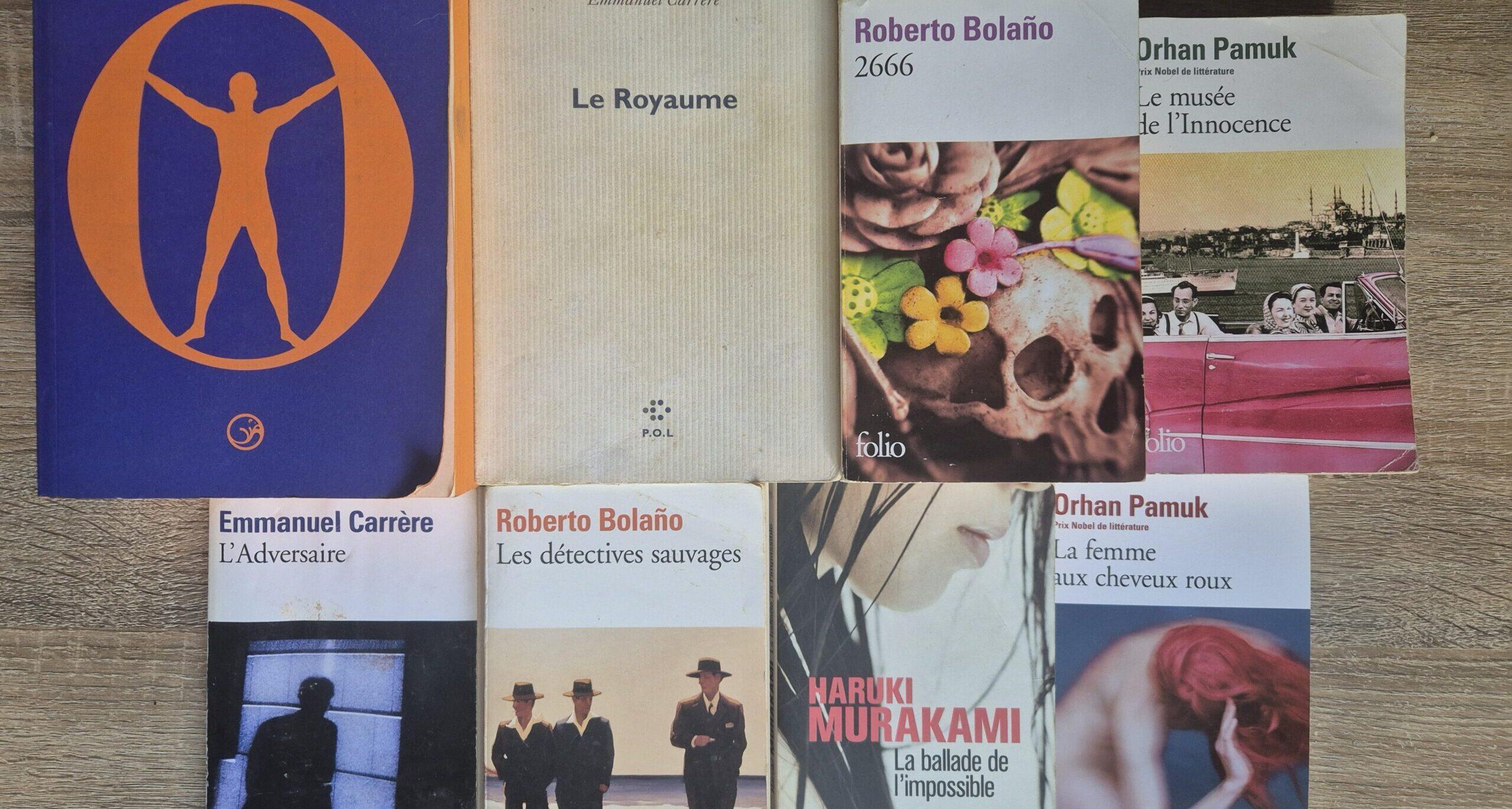

L’idée m’est venue en août dernier, au bord de la plage, en Normandie. J’achevais la lecture de l’extraordinaire roman O, de l’écrivain finlandais Miki Liukkonen, et à chaque page une impression se renforçait : j’étais certain de lire l’un des plus grands romans du XXIe siècle. Immédiatement, cette conviction s’est articulée à une interrogation. Quels autres romans pourraient entrer dans cette catégorie ? C’est alors que la perspective de 2025, c’est-à-dire le premier quart du XXIe siècle, m’a semblé la bonne occasion d’établir cette liste, d’autant que l’analogie avec le premier quart du XXe siècle y invite, avec ses trois révolutions simultanées que furent l’œuvre de Kafka, La Recherche du temps perdu de Proust et Ulysse de Joyce.

Quelle a été la méthodologie de cette enquête ? Comment avez-vous fait pour vous assurer qu’elle est représentative ?

Le protocole que j’ai imaginé répondait à un désir, que seule la qualité littéraire compte, et une crainte, celle de ne pas avoir un classement trop francocentré – autant de biais se retrouvant dans la catastrophique liste des 100 plus grands romans du XXIe siècle du New York Times établie en 2024, et qui a été critiquée aux quatre coins du monde ! Le dispositif s’est imposé assez vite : demander à soixante personnalités représentant le monde de la littérature de me donner cinq romans représentant à leurs yeux les plus importants du XXIe siècle – soit une parution en langue originale en 2000, ce qui a pour effet mécanique d’éliminer des textes à la lisière qui ont produit leurs effets au XXIe, comme Guerre & Guerre de Laszlo Krasznahorkai, hélas. Dans le détail, j’ai sondé dix écrivains francophones, dix écrivains étrangers, dix éditeurs français, cinq éditeurs étrangers, cinq critiques universitaires, dix traducteurs et dix libraires. Ainsi, des prix Goncourt comme Mathias Enard et Brigitte Giraud côtoient des traducteurs de tamoul ou d’hébreu, des nobélisables comme l’espagnol Enrique Vila-Matas et le chinois Yan Lianke sont aux côtés de la librairie L’Intranquille de Besançon ou du Vent des mots de Lorient. Cet ensemble crée un melting-pot qui correspond à l’idée que je me fais de la littérature.

L’intention de ce classement est-il de fixer une mémoire commune ou de provoquer une discussion critique ?

J’ai été très heureux de constater que le classement final de 25 romans les plus mentionnés correspondait à mes deux attentes. Il est indéniable que s’y trouve la plupart des plus grandes œuvres de l’époque, et que s’y reflète une littérature mondiale – douze langues sont représentées, du finnois au japonais, du roumain au turc. Dégager un canon n’est cependant pas sans poser de questions. Classer signifie évidemment trier, consacrer et marginaliser. D’ailleurs, plusieurs personnalités sollicitées ont décliné le fait d’y participer, par malaise à l’égard des tentatives de classification. Devant ces craintes, ma réponse a été – je pense notamment à un échange avec Neige Sinno – de préciser mon intention en soulignant que ce classement n’a pas vocation à être fétichisé. Il n’est qu’une photo à un instant donné de l’état de littérature, avec ses biais inévitables (un classement établi au Brésil ou en Corée du Sud n’aurait certainement pas donné le même résultat). Aussi, à mes yeux, l’importance de cette initiative ne se résume pas uniquement aux vingt-cinq titres du palmarès, mais aux dizaines d’autres réponses qui offrent une fenêtre extraordinaire sur la littérature mondiale. L’écrivain indien Perumal Murugan a ainsi mentionné cinq romans en tamoul, dont certains non traduits. Je trouve cela magnifique !

Le français occupe la part belle dans ce classement (5 titres) face à l’anglais (6 titres). Est-ce un effet de chauvinisme ou doit-on y voir une place encore majeure de la littérature française dans le monde ?

Le chercheur Alexandre Gefen, que j’ai interrogé sur le sujet, a employé une expression giscardienne qui m’a amusé : la France est une grande puissance moyenne. Il est évident que la présence de ces cinq œuvres – dont une est signée par un Sénégalais, La Plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr – est aussi liée à la nationalité majoritaire des répondants. Dans cet ensemble, il n’y a vraiment que Michel Houellebecq qui ait été cité par des répondants étrangers. Toutefois, Annie Ernaux, aujourd’hui nobélisée, voire Emmanuel Carrère, bénéficient eux aussi d’une réception internationale.

Deux grandes tendances se dégagent du palmarès. On peut y lire le triomphe du roman labyrinthique, monstrueux – plusieurs œuvres comptent autour d’un millier de pages –, qui hérite des grandes effervescences romanesques de la fin du XXe siècle, que ce soit le postmodernisme aux Etats-Unis (Pynchon, DeLillo, Foster Wallace…) ou le boom latino-américain (Borgès en particulier) dont le grand vainqueur, 2666, marque une forme d’aboutissement. Et, en même temps, ce palmarès signale la légitimation définitive de la littérature du réel, notamment marquée par son premier Nobel, celui attribué en 2015 à Svetlana Alexievitch, ici troisième avec La Fin de l’homme rouge. L’apport de la littérature française s’inscrit de toute évidence dans cette seconde catégorie – hormis La Plus secrète mémoire des hommes, qui n’est peut-être pas un roman français finalement, ce texte dialoguant avec Bolano, Borges, Gombrowicz, Ouologuem. Cette catégorie n’est pas la plus excitante formellement à mes yeux, et de surcroît souvent alourdie par un esprit de gravité, mais elle est en prise avec la marche du monde. Et c’est cela, aussi, qui fait la puissance de la littérature.

“On peut y lire le triomphe du roman labyrinthique, monstrueux“

Si on regarde les ouvrages publiés en français, c’est une joie de retrouver Mohamed Mbougar Sarr mais on peut noter également l’absence de deux prix Nobel français : Modiano et Le Clézio. Comment cela peut-il s’expliquer ?

Plusieurs explications peuvent être avancées. D’abord, un effet temporel : les deux apparaissent peut-être plutôt comme des auteurs du XXe siècle, tout comme Pierre Michon d’ailleurs, qui n’était pas loin d’intégrer le classement avec Les Onze. Annie Ernaux est une autrice du XXe siècle, mais les grands thèmes de son œuvre sont entrés en résonance avec les grandes préoccupations de notre époque. Cette absence s’explique aussi par des raisons propres à chaque auteur : Le Clézio, en particulier, n’a pas une œuvre extrêmement considérée, et son absence de la scène littéraire participe à l’invisibiliser. Il y a parfois aussi des auteurs, comme Jean Echenoz et, chez les étrangers, Joyce Carol Oates, qui souffrent de leur grand nombre de romans, ce qui éparpille les votes en leur faveur – mais signifie peut-être, aussi, que leur œuvre se conçoit comme un ensemble ne se réduisant pas à quelques titres écrasant les autres. Reste que les voies de la postérité sont mystérieuses, et personne ne peut prédire quels seront les grands auteurs de notre époque qui seront lus en 2050 ou en 2100 !

À l’inverse, certaines littératures et langues majeures du XXIe siècle — l’arabe, le chinois, par exemple — sont absentes. L’omniprésence de la littérature occidentale est peut-être liée aussi à la circulation relativement faible d’autres types de littérature en France ?

S’il y a douze langues représentées, des trous immenses demeurent. Ce constat rend d’autant plus nécessaire de ne pas se contenter du palmarès final des 25 romans, mais d’avoir la curiosité de découvrir les choix de chaque répondant, qui sont accessibles sur le site de Télérama. Je pense à ceux de Sofiane Hadjadj, fondateur des éditions Barzakh à Alger, à l’autrice tunisienne Amira Ghenim, à son confrère chinois Yan Lianke, ou encore à l’éditrice japonaise Nagisa Nakasone, de la maison Kawade Shobo Shinsha. Ces réponses restent une façon de souligner que cette initiative n’est pas dupe des logiques de canonisation à l’œuvre dans la littérature internationale. La sociologue Gisèle Sapiro les a formidablement soulevées dans son dernier ouvrage, Qu’est-ce qu’un auteur mondial ? Le champ littéraire transnational (Seuil, 2024), déconstruisant méticuleusement tous les circuits privilégiés pour l’accès à la reconnaissance mondiale. Le prix Nobel, qui en est l’étalon suprême, incarne à lui seul le primat des « langues centrales » (français, anglais allemand, espagnol), et la marginalisation d’aires culturelles gigantesques – à ce jour, par exemple, la langue arabe ne compte qu’un seul un lauréat sur 125, Naguib Mahfouz en 1988…

Cette liste est aussi l’occasion de s’interroger sur les formes de littérature considérées comme les plus légitimes. On retrouve ainsi une hégémonie du roman mais également des essais (La fin de l’homme rouge), des textes à la forme plus expérimentale (La maison des feuilles). En revanche, le théâtre et la poésie sont entièrement absents du classement. Comment comprendre cette absence ?

La consigne que j’ai transmise aux participants demandait de choisir « cinq romans », tout en se gardant bien d’en définir la frontière, afin que ce palmarès renseigne sur ce que signifie le roman au XXIe siècle. Avec Austerlitz de W.G. Sebald et surtout La Fin de l’homme rouge de Svetlana Alexievitch, le trio de tête donne quelques indications de ce qui est aujourd’hui considéré comme tel – mais aussi, plus loin, Les Années d’Annie Ernaux ou L’Année de la pensée magique de Joan Didion. Ce palmarès reflète ainsi une conception aujourd’hui consensuelle, à savoir la disjonction entre « roman » et « fiction », et le brouillage entre le domaine du roman et celui du récit, voire de l’essai. Le roman répond, finalement, à une définition extensive en absorbant sous sa bannière toute forme de mise en littérature qui ne soit pas ouvertement poétique ou dramaturgique.

C’est peut-être pour cette raison que ces deux genres, dont les frontières semblent plus évidentes, sont absents de ce palmarès. Je pense par exemple à deux prix Nobel dont l’œuvre est peut-être plus assimilée au théâtre qu’au roman, Jon Fosse et Elfriede Jelinek, qui n’ont été mentionnés par aucun répondant. Si ces genres sont absents, je crois cependant qu’ils infusent dans plusieurs des grandes œuvres du palmarès, à l’image de l’extraordinaire Solénoïde, de Mircea Cartarescu – dont la dernière œuvre, l’épique Theodoros, fusionne de façon plus prononcée encore le roman et la poésie. Cette donnée permet de voir autrement une œuvre comme 2666 : on sait que la poésie constitue le noyau créatif originel de Roberto Bolano, et tout lecteur est forcément saisi par la poésie étrange qui émane de ce roman.

Les œuvres retenues témoignent souvent d’un rapport à la violence (historique, intime, politique). Ce tropisme semble-t-il pertinent pour appréhender la littérature du XXIe siècle ? Quelles sont les surprises que vous avez eue lorsque vous avez constitué ce classement ?

Je ne sais pas si c’est une surprise, mais j’ai été frappé par la persistance des motifs issus des grands crimes du XXe siècle. En particulier le trio de tête : 2666 et Austerlitz sont hantés par le nazisme ; La Fin de l’homme rouge par le communisme. On pourrait y ajouter La Fête au bouc de Mario Vargas Llosa, sur la dictature de Raphaël Trujillo en République dominicaine, La Bascule du souffle d’Herta Müller, qui évoque aussi le goulag, voire La Tache de Philip Roth, marqué par la guerre du Vietnam, ou La Plus secrète mémoire des hommes, travaillé par la décolonisation. Ainsi, on pourrait croire le nazisme ou le communisme usés, mais ils continuent d’inspirer des œuvres puissantes et novatrices. Peut-être parce que la littérature ne cesse de tourner autour du mal, et que le XXe siècle en a offert des hyperboles jusqu’ici indépassables.

“J’ai été frappé par la persistance des motifs issus des grands crimes du XXe siècle. En particulier le trio de tête : 2666 et Austerlitz sont hantés par le nazisme ; La Fin de l’homme rouge par le communisme.“

Il serait passionnant de réaliser le même sondage en 2050, lorsque de nouvelles générations auront créé. Car 40% des 25 romans du palmarès sont parus entre 2000 et 2005 – ce qui touche à un autre biais, celui de la temporalité des canonisations, qui défavorise les romans les plus récents –, et donc produits par des auteurs contemporains ou presque de ces événements. On imagine évidemment que la tragédie écologique sera un moteur du renouvellement de l’éternelle question du mal. La quatrième place attribuée au post-apocalyptique La Route de Cormac McCarthy en est peut-être un indicateur. Reste que le brio d’un grand roman est de dépasser ses thèmes, et je ne crois pas que la lecture de 2666 sera obsolète en 2066. Car la puissance d’une grande œuvre n’est pas tant de documenter un événement que d’en tirer une force métaphorique traversant le temps. Ainsi, comme me le disait un chercheur colombien qui a fait sa thèse sur 2666, Roberto Bolano n’interroge pas tant sur la violence du XXe siècle, mais nous pose avant tout la question suivante : « Comment va-t-on survivre au XXIe siècle ? »