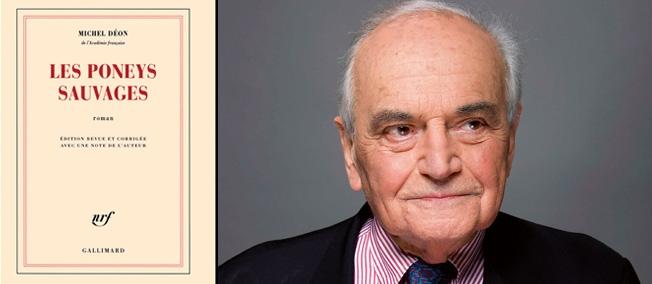

A 93 ans, l’auteur consacré (académicien, prix Interallié) de l’inoubliable Un taxi Mauve, et des Poneys sauvages, n’a rien perdu de sa verve, ni de sa vivacité d’esprit. A l’occasion de la parution de son délicieux recueil de nouvelles A la légère, Zone Critique est parti à la rencontre du « dernier des hussards ». Des souvenirs de guerre à Antoine Blondin, de l’art de la nouvelle à celui de la poésie, nous vous convions à plonger dans cet entretien-fleuve :

Zone Critique: Pourriez-vous nous présenter votre recueil de nouvelles qui vient de paraître aux éditions Finitude, A la légère ?

Oui, je suis heureusement surpris que des lecteurs d’aujourd’hui s’en amusent. Le mérite en revient à un éditeur de Bordeaux qui a fouillé dans mon passé d’écrivain et retrouvé des nouvelles de mes débuts dans la vie littéraire. Ecrites la plupart pour des magazines ou des hebdomadaires qui en publiaient beaucoup plus fréquemment que maintenant, elles rappellent une époque difficile qu’une poignée d’écrivains cherchaient à oublier. Plus d’un demi-siècle est passé sur ces pages et ce n’est pas à moi de dire si j’ai eu raison ou tort de les voir sauvées de l’oubli.

Elles peuvent amuser en 2000 et quelques, par leur ton, une certaine préciosité, un humour…disons: distingué.

Vos nouvelles semblent teintées d’une forme de « mélancolie légère »…

De la mélancolie ? Je ne dis pas non, bien que cette mélancolie, me semble plutôt naître de leurs sujets disparus, d’un humour qu’on a beaucoup violenté, de la forme du discours amoureux. A l’époque de leur parution, il y avait, peut-être deux mondes: celui des existentialistes menés bruyamment par Sartre et compagnie contre un autre monde où les plaisirs de vivre, d’aimer, de vagabonder annonçaient une autre atmosphère, un autre regard sur le monde, celui qui serait, peut-être, le monde de demain retrouvé dans ses jeux et ses pirouettes.

La mise en page très soignée du recueil doit également vous plaire…

Les éditions Finitude sont évidemment de grand goût. J’aime la couleur du papier, la sobriété des pages de titre, les caractères d’imprimerie. Ayant écrit pas mal de plaquettes de grand luxe, illustrées par des artistes dont je partageais les goûts, le sens de l’ellipse, la violence comme la douceur, je suis de ceux qui se désolent de la disparition du plomb. Les ouvriers du plomb étaient des manuels et des artistes. Une visite à l’Imprimerie nationale, rue de la Convention, valait une visite dans un grand musée: on y découvrait que notre imprimerie (défunte aujourd’hui) collectionnait les plombs d’une cinquantaine de milles de caractères. Que sont-ils devenus ? Qui peut s’en rendre compte aujourd’hui ? La poésie inspirait les imprimeurs plus que la prose.

Je vous conseille d’aller un jour, à la Bibliothèque Nationale qui garde précieusement des trésors de poésie dus à Cendrars, Toulet, Apollinaire, La Tour du Pin, Valéry Larbaud ou Nerval en merveilleux caractères. Ce sera une grande émotion.

Considérez-vous la nouvelle comme un art littéraire au même titre que celui du roman, et si oui en quoi consiste-t-il ?

Bien sûr, la nouvelle est un genre littéraire en soi, mais pas codé, pas fiché et, pourtant riche en successions de petits événements et de quelques sentiments. Art difficile: il faut une première phrase qui attache déjà le lecteur, il faut qu’on aille au galop jusqu’à une fin inattendue. Morand a été un des grands as de la nouvelle. Milady est un chef-d’œuvre. La nouvelle, ne donne pas de leçon, elle donne à réfléchir, comme Le bazar de la Charité. Il est intéressant de voir comme ses romans, -mis à part Le flagellant de Séville, sont si beaux soient-ils, moins attachants. L’auteur de la nouvelle est un conteur pressé d’en finir avec l’histoire qu’il veut plus suggérer qu’expliquer. La nouvelle est une façon bien élevée de ne pas monopoliser la parole, de laisser le lecteur continuer le songe.

Un écrivain un peu conscient de son art, de la fragilité de son art, sait quand il faut s’arrêter de monopoliser la parole. Le romancier sait qu’il faut garder, peut-être même emprisonner son lecteur, et, en même temps lui laisser le temps de rêver. L’auteur de nouvelles doit l’éblouir et s’enfuir avant que son art tourne en rond avec des personnages qui n’en finissent pas de se délabyrinther.

Qu’est-ce donc, au-delà de l’opposition au nouveau roman, et à la figure sartrienne de l’intellectuel, qui unissait, littérairement, le mouvement des Hussards, dont vous êtes, selon l’expression consacrée, « le dernier des représentants » ?

J’attendais que vous me parliez des hussards. C’est le “Pont aux ânes” des interviews. L’appellation est de Bernard Franck. Elle est restée et ne correspond en rien à une école. Les quatre composants ont montré des talents forts différents. Avouons même qu’ils étaient un peu loin de s’entraimer. Cela dit le mot réunit en effet des combattants pour une même cause: la liberté de la vie littéraire, la détestation des écoles, le goût de la “belle” écriture entre eux et à l’extérieur. On peut difficilement imaginer quatre écrivains aux talents les plus divers. Nimier brillantissime critique littéraire et moyen romancier, Jacques Laurent (le plus doué) affrontant tous les combats, Blondin possédé par des démons et un peu de génie, moi dont je ne sais rien. La littérature est facilement un champ de bataille. On y perd ses meilleurs amis et on se réconcilie parce que tout vous y pousse dans ce monde où il faut se défendre pied à pied. Par nature, nous étions, je crois, les quatre points cardinaux d’une voix littéraire qui se développait dans le désert. Je ne vois pas d’héritiers, en revanche je vois bien que cette attitude, ces différences comme ses ressemblances, seront comprises avec le temps qui cautérise tout.

Auriez-vous quelques noms à nous citer ?

Des noms ? Si j’en donne on m’accusera d’oublier un tel ou un tel. J’avance surtout Emmanuel Carrère, Jean Rolin, Patrick Besson, Eric Neuhoff, Echenoz, Modiano…