Depuis plusieurs décennies, les films de Jean Eustache sont invisibles, ou presque. Grâce à la diffusion et la restauration permises par les Films du Losange, ils s’offrent une sortie inespérée en salle. C’est pour beaucoup l’occasion de revoir, et surtout de découvrir, une oeuvre singulière et personnelle. Cette sortie s’accompagne de la publication d’une monographie consacrée au cinéaste et élaborée par le critique, écrivain et scénariste Philippe Azoury. Publié aux Éditions Capricci, cet ouvrage se distingue de ceux précédemment dédiés au cinéaste. Il prend la forme d’un totem et appréhende l’oeuvre en fonction de ce qu’elle produit sur chaque individu qui la contemple. Il y a quelque chose d’un secret et d’une voix intérieure retrouvés dans ce cinéma. Ce livre ressemble à un poème dédié à Eustache, nous avons discuté avec son auteur.

Avec cet ouvrage, vous offrez une approche intime voire affective du cinéma d’Eustache. On a donc l’impression que la meilleure façon de parler vraiment des films d’Eustache c’est de les aborder avec les affects qui sont les leurs, leurs émotions, leurs imperfections, mais aussi avec l’expérience intime du spectateur qui entretient une relation particulière aux films ?

D’ailleurs vous dites que « Nous croyons dur comme fer que les films d’Eustache en savent long sur nous ». Cela rejoint l’idée d’une parole détenue par l’autre, l’idée que des personnages détiennent une vérité que nous ne sommes pas capables d’exprimer.

Jean Louis Schefer disait que ce sont les films qui nous regardent, que nous grandissons avec ces films. Le spectateur change et donc sa différence implique un film différent mais crée aussi un spectateur différent. À certains moments, on peut voir un film en pensant qu’il va nous dicter ou nous montrer quelque chose. C’est la grâce absolue du texte d’Eustache que d’avoir su dire ce que personne n’a su dire. Le monologue de La Maman et la putain (1973) a été dit une fois, on ne sait pas s’il a été enregistré avant, sur un magnétophone cachée – le cinéaste aurait enregistré ses maîtresses à leur insu, lorsqu’elles discutaient ensemble. Mais Eustache était atteint d’hypermnésie, ce qui signifie qu’il se souvenait de tout.

En ce sens, vous écrivez qu’il élabore un « nouveau dialogue amoureux ».

Avec son hypermnésie, Eustache arrive à écrire et à donner à entendre quelque chose que lui-même ne comprend pas.

N’importe quelle personne qui raconte quelque chose sur l’amour s’implique, raconte sa version. Ce n’est pas ce qui se joue ici. Avec son hypermnésie, Eustache arrive à écrire et à donner à entendre quelque chose que lui-même ne comprend pas. Pasolini, lorsqu’il fait un documentaire sur l’amour (Enquête sur la sexualité (1964), ndlr.), ce ne sont pas ses mots. Mais ici, à l’intérieur d’une fiction, ce n’est jamais arrivé que quelqu’un retranscrive quelque chose qu’il ne comprend pas. Cela évolue au fur et à mesure de ses relations amoureuses. Veronika-Françoise Lebrun est celle qui parle le mieux de la relation amoureuse, dans la fiction, mais celle qui la défend le moins. Il y a une réalité biographique qu’on ne saura jamais, qui implique également des suicides. Cette parole retranscrite, à la virgule près, ne se retrouve pas dans la fiction. Marc’O disait qu’Eustache filmait quelque chose qui l’interrogeait mais qu’il ne comprenait pas. Il a quand même eu la grandeur et l’intelligence de le restituer au mot près, il nous en fait cadeau, qu’il soit empoisonné ou non. Même si cela vient d’un geste dégueulasse qui est d’enregistrer une personne à son insu. Il y a quelque chose de la possession de la voix et des mots.

Par ailleurs, vous racontez qu’Eustache participait aux séminaires de Lacan, au début des années 70. On comprend l’impact que cela a pu avoir sur son cinéma et donc sur son rapport à la parole et à l’écoute (les dispositifs posent souvent une personne en train de parler face à d’autres qui l’écoutent). Vous évoquez un néologisme psychanalytique « le parlêtre » qui nous définit comme des êtres de parole et accompagne l’idée lacanienne, et avant elle freudienne, selon laquelle il y a jouissance dès lors qu’il y a parole. Est-ce que les personnage d’Eustache jouissent par la parole ?

Dans la psychanalyse, dès qu’il y a parole, il y a manque : « J’ai faim ». À partir du moment où il y a l’expression du manque il y a l’expression du désir. Toute parole est une adresse à quelqu’un, entendue, pas entendue. La question de filmer des gens de face en train de parler est antérieure à Lacan. Elle lui vient déjà de Sacha Guitry, de Marcel Pagnol, d’un cinéma où il y avait jouissance de la parole. La question de la fréquentation des séminaires est complexe. Jean-Noël Picq prétend qu’il ne l’y a emmené qu’une seule fois. D’anciennes compagnes d’Eustache, dont certaines étaient psychanalystes, disaient qu’elles lui rapportaient ce qu’elles avaient entendu. Eustache entendait ces interrogations sur la question du désir, de la parole et du langage amoureux. Isabelle Weingarten, qui interprète Gilberte dans La Maman et la Putain, racontait que Jean-Pierre Léaud s’entrainait à imiter Lacan, entre les prises. Il chantait des bouts de séminaires pour garder la voix.

Dans Mes petites amoureuses (1974), un des personnages s’adresse à Daniel, le personnage principal, et lui dit : « Je pense que tu pourrais commencer par te dépuceler de la bouche ».

Il y a tout dans cette réplique. On peut la prendre d’un point de vue métaphorique, psychanalytique et aussi d’un point de vue brut qui pourrait s’apparenter à une remarque un peu vulgaire. Il y a le cru et le cuit. La vulgarité d’un côté et du pur Lacan de l’autre. Cette phrase dit tout du cinéma d’Eustache.

Un autre aspect essentiel du travail d’Eustache est son approche du réel, de la vérité. Approche qu’il appréhende, paradoxalement, ou non, par le truchement du réel. Sa mise en scène semble généralement « neutre » laissant la place à ce qui importe le plus : le sujet. Vous rapportez la réponse que donne Eustache à un journaliste lors de la sortie du Père Noël a les yeux bleus (1967). Il lui demande ce qui l’intéresse le plus lorsqu’il fait un film et Eustache lui répond : « avant c’est la mise en scène, l’écriture. Pendant et après, c’est le sujet ».

On peut penser le cinéma en étant obsédé par la question de la mise en scène. Pourtant, une fois que l’on arrive au tournage, cette question s’efface, on ne sait pas pourquoi. La question qui obsède un cinéaste au tournage, c’est le rapport à l’acteur et au personnage, au sujet. La question de la mise en réel de ce sujet-là par un corps. On peut se demander comment l’acteur eustachien va-t-il incarner le sujet ? Est-ce que Picq est un réel ? Est-ce que Lonsdale est un acteur ? (Dans Une sale histoire (1977), Eustache met en scène deux fois le même court-métrage : l’un documentaire, interprété par Picq, l’autre fictif, interprété par Michael Lonsdale, ndlr.). Tout le monde est acteur chez Eustache mais, à la fin, il y a un certain réel qui devient ce sujet. C’est une obsession dont on ne connaît pas vraiment la teneur au moment de la filmer mais qui se précise au moment où c’est dit. C’est là qu’il y a quelque chose qui se met en place et qui est aussi un objet psychanalytique, Lacan l’appelle « l’objet a ». C’est l’objet comme cause du désir et que l’on n’arrive pas à nommer et qui passe, à un moment donné, par le discours de l’autre. C’est en cela que le cinéma en sait plus que nous et c’est effrayant de constater qu’il est capable de s’adresser à chacun des spectateurs, au même moment et dans la même salle de cinéma.

Donc il y aurait un malentendu du « dandysme germonapratin » attribué à Eustache, que vous rapprochez d’Annie Ernaux, et qui serait un « subalterne », un « humilié ». Numéro zéro (1971) est en cela essentiel dans la filmographie, c’est le film le moins caricatural, le plus proche de la sincérité.

Eustache souhaitait faire du cinéma populaire et regrettait qu’il ne soit pas diffusé à Pessac (sa ville natale, ndlr.). Numéro zéro est un film d’une radicalité folle, c’est un modèle pour un cinéaste tel que Wang Bing, pour des cinéastes qui maintiennent une sécheresse, une durée. Et à côté de ça il y a de la jouissance, le plaisir populaire d’entendre une vie d’humiliés. Annie Ernaux fait partie de ceux qui ont voulu travailler la mémoire oubliée. La seule sphère qui l’a prise au sérieux est la sociologie, on admettait qu’elle faisait entrer la mémoire intime dans le champ sociologique. L’évolution du cinéma accompagne l’évolution de la télévision. Aujourd’hui, on pense que le cinéma c’est pour les intellos et, finalement, le risque est ailleurs. Eustache a fait ce film en pensant qu’il ne le montrerait qu’à dix personnes. Le projet dure deux heures, on ne le coupe pas, deux heures de la vie d’une femme qui raconte sa vie. Les moments de bascule d’une caméra à l’autre sont gardés. Eustache prend tout ce qu’il faut y compris les temps morts. En deux heures il y a de l’ennui, des hésitations, des erreurs, du changement de bobines, du whisky. Toutes ces choses que n’importe quel monteur de télévision couperait. Ici, on ne perd rien.

Le réel ne vient pas uniquement de ce désir de filmer ceux qu’il appelait les « abandonnés ». Il va plus loin, il va jusqu’à la vérité et puis il la dépasse. Dans ce sens, vous écrivez : « Si le faux ne peut se suffire à lui-même, alors sur quoi débouche-t-il ? Sur quel au-delà qui touche à la vérité de l’existence humaine ? ». La question du faux, et donc du vrai, est omniprésente chez Eustache. C’est par le simulacre, le jeu, le déguisement, que les personnages font advenir la vérité. Peut-être qu’il faut abuser du faux, montrer que le faux va plus loin que le réel mais en quelque sorte montre qu’on ne peut pas tricher avec le réel comme on tricherait au cinéma. Cela fait écho à Daniel, dans Mes petites amoureuses, qui explique que son professeur de français parlait de la passion chez Racine et Corneille mais qu’il ne les vivrait sans doute jamais. À l’inverse, quand Eustache raconte la passion, on sait qu’il la vit dans la vraie vie. Il a donc peut-être inventé un cinéma du réel qui serait vivant avant, pendant et après le tournage.

Le cinéma est l’endroit où l’on refait advenir quelque chose d’un sentiment passé

Il est vivant avant le tournage, oui, en tout cas il a été raconté. Qu’il ait été raconté ou vécu pour lui c’est la même chose, c’est le réel. Il n’y a pas de différence. Que ce soit sa grand-mère ou que ce soit Jean-Noël Picq qui racontent des choses vécues, ou non, pour Eustache il s’agit du même degré de réalité. C’est raconté donc c’est vécu. Le tournage est une opération différente, une opération de transsubstantiation d’une certaine manière. Une chose qui est dans le corps d’une autre personne, souvent dans des lieux qui sont les mêmes donc il y a une vérité. Il y a un véritable fétichisme chez lui. Les mots doivent être les mêmes, les lieux doivent être les mêmes. Lorsque Daniel embrasse la jeune fille à la fin de Mes petites amoureuses, l’équipe de tournage a dû attendre de filmer le jour de la date anniversaire du premier baiser d’Eustache. Mais l’idée était de ne pas confier le corps conducteur, qui doit incarner cela, à un corps documentaire. Dans La Maman et la Putain, Françoise Lebrun ne joue pas son propre rôle, elle joue sa rivale. Toutes les personnes qui sont dans ce film ont une histoire avec Eustache mais jamais à l’endroit où elles se trouvent. Il y a un jeu de chaises musicales mais il y a aussi un pouvoir de délivrance fantomatique lorsqu’il va chercher une petite fille qui doit ressembler à la première qu’il a embrassée, lorsqu’il choisit un Daniel qui lui ressemble sans lui ressembler. Il les fait jouer puis il les regarde. Il s’éloigne de la question de la trace et de la vérité puis il regarde ce que eux font de son souvenir personnel. Est-ce que les acteurs en savent plus, ou non, sur son souvenir ? Est-ce qu’ils le renseignent davantage sur celui-ci ? Et, souvent, le cinéaste sera déçu vis-à-vis de la question de la consolation puisque le cinéma ne console pas. Il n’y a pas d’exorcisme. Le cinéma ne console pas, c’est pour cela que ça le rend malheureux. Ça le hante mais ça ne le délivre pas. Mais il ira jusqu’au bout de cette tentative de délivrance. Toute tentative de reconstitution d’un corps par un autre corps, que l’on retrouve chez Hitchcock dans Vertigo (1958), est vaine. Le temps perdu est le temps perdu. Eustache passera sa vie à essayer de rattraper ce temps perdu. Cela a dû peser très lourd sur sa mélancolie. Le cinéma est l’endroit où l’on refait advenir quelque chose d’un sentiment passé, plus que la photographie. On en devient le démiurge mais, malgré tout, on n’en ressort pas consolé.

- Phillipe Azoury, Jean Eustache un amour si grand…, Éditions Capricci, 2023.

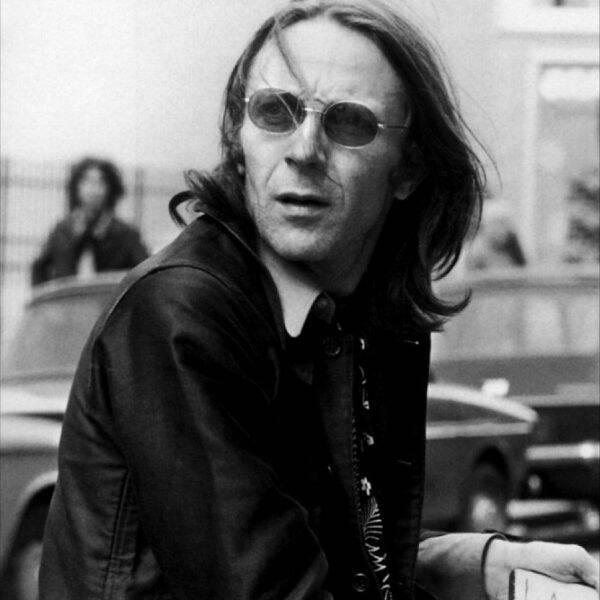

Photo : Jean Eustache par Bernard Prim / Les Films du losange