Dans ce dialogue, l’écrivain Olivia Resenterra et la psychanalyste Margaux Merand échangent à partir d’une série photographique de Seiichi Furuya et de la littérature pour tenter de comprendre en quoi les manifestations du désespoir et de la solitude qui lui est attachée n’ont pas nécessairement la valeur négative qu’on leur prête ordinairement.

Margaux : Ces photos de Seiichi Furuya que tu m’as montrées, de sa femme Christine, qui était dépressive et s’est suicidée me dis-tu, sont très belles… Intéressant aussi ce passage où le photographe évoque sa culpabilité à l’idée d’avoir « tué » sa femme. Je crois, comme la police qui a reconnu son auto-accusation comme une expression de son deuil, sans la prendre littéralement, qu’on peut rarement extirper de la pensée suicidaire ceux qui l’ont longuement méditée. Ça me rappelle les passages que consacre William Styron à Jean Seberg et Romain Gary dans Darkness Visible, à propos du suicide :

« Jamais je ne devais revoir Romain. Claude Gallimard, le père de Françoise, me raconta par la suite comment en 1980, quelques heures seulement après un autre déjeuner durant lequel les deux vieux amis avaient parlé de tout et de rien sur un registre calme, voire enjoué, en tout cas nullement lugubre, Romain Gary – par deux fois lauréat du prix Goncourt (…), héros de la République, valeureux titulaire de la Croix de Guerre, diplomate, bon vivant, homme à femmes par excellence – regagna son appartement de la rue du Bac et se tira une balle dans la tête. »

Cette longue énumération suivie de la mention du suicide m’avait semblé très naturelle ; je sais bien que l’auteur insiste sur le paradoxe apparent, et crée même un effet de chute comique, mais il n’y a à mes yeux aucun caractère de surprise dans l’enchaînement des faits. Une amie m’avait dit : « C’est à ça que tu vois que c’est une maladie ». Et ces propos avaient résonné en moi : une maladie ? Au sens où, quoi qu’il arrive, une personne attirée une fois par le suicide reste « condamnée » au suicide ? Je dirais : oui, mais je ne sais pas si c’est une « maladie ». Je ne crois pas, par exemple, que le suicide soit uniquement un symptôme de la mélancolie. La dépression est une pathologie ; on peut en guérir, elle est surmontable. Une vraie rémission produit d’ailleurs des effets très riches et positifs, impensables sans l’épreuve du chaos. Mais le suicide, la pensée suicidaire, font partie de ces motifs psychologiques extrêmement complexes par leur statut, leur nature : ils sont irréductibles à toute pathologie. S’ils peuvent être incidemment liés à une pathologie, ils ne le sont pas essentiellement. Binswanger montrait bien comment, chez le schizophrène, le suicide était peut-être l’unique (et le dernier) « acte libre » du sujet. L’ultime manifestation du libre-arbitre chez l’aliéné. Et je suis sensible à cette idée ; je crois qu’il y a des suicides qui auraient pu être évités, ceux qui se produisent par un concours malheureux de circonstances ; et des suicides « ontologiques » – au sens où ils traduisent une position métaphysique du sujet, une relation durable à « l’existant » –, exactement comme le désespoir est la condition humaine chez Kierkegaard. Chez lui, d’ailleurs, le désespoir est le moyen de la rencontre avec Dieu ; malheur donc à ceux qui ne savent pas qu’ils sont désespérés !

Qu’on adhère ou non à ce cheminement kierkegaardien vers une transcendance, le désespoir acquiert ici une valeur positive. Prendre conscience du désespoir, c’est déjà un surcroît de sagesse et de spiritualité. Je crois que chez certains êtres, le suicide n’est pas douloureux ni une tragédie ; ce qui est douloureux, sans doute, c’est le désaveu de la vie qui le précède, le rend inéluctable. Mais ce désaveu n’empêche pas de vivre, loin s’en faut (je repense à Gary), et il traduit peut-être une disposition, que l’on peut dire philosophique ou, si l’on veut, spirituelle. Une disposition qui rend humble… Les vocations religieuses ne traduisent-elles pas toujours ce désaveu de la vie terrestre, étant déjà à mi-chemin entre l’humanité et la relation exclusive à Dieu ?

Et toi, que penses-tu de ces photos ?

Olivia : Je me souviens très bien de ce passage et, tu as raison, de son ironie lorsque Styron énumère les succès de Gary pour montrer que celui-ci n’était, a priori, pas un bon candidat au suicide… Ce qui nous confronte à cette volonté tenace de rechercher des explications objectives au suicide, un lien d’ordre cause/conséquence. Une suite de drames, d’épreuves affectives qui s’abattraient sur l’homme comme des oiseaux de proie, le harcèleraient jusqu’à ce qu’il rende les armes et décide de se tuer. L’évocation de la maladie, avec son aura scientifique, répond également à ce besoin : trouver des raisons. Mais, derrière tout ça, on sent bien que la question, angoissante, demeure : s’il n’y a pas d’explication objective au suicide, aux pensées suicidaires, est-ce que cela signifie que nul n’est à l’abri ? Quant à l’aspect ontologique que tu évoques, il est, je crois, très difficilement admis car il suppose de pouvoir percevoir l’acte de suicide comme une forme de cohérence, de fidélité à soi dans le désespoir et la solitude. C’est un renversement de valeur bouleversant pour la société toute entière – vertigineux même quand il est bien compris.

Lorsqu’on regarde les portraits de Christine, on sent immédiatement le glissement qui s’opère en elle.

Pour répondre à ta question concernant les photos de Furuya, il faut que je t’explique par quel chemin je m’y suis intéressée. Initialement, je voulais écrire un essai sur des photographes ayant réalisé des séries photographiques des femmes qu’ils avaient aimées. Il y avait un aspect érotique évident dans ce projet, mais, rapidement, je me suis rendu compte que loin de célébrer une quelconque fusion des amants, les photographes dont j’aimais le plus le travail, révélaient une étrangeté, une distance irrémédiables entre eux et la femme désirée et photographiée. C’est comme si chacun de son côté, photographe et modèle, était rendu à sa plus essentielle solitude. Denis Roche, Harry Callahan, Nobuyoshi Araki, et même Pierre Bonnard quand il photographie Marthe pour ses études de nus… Ce qui devenait de plus en plus clair, c’est que l’exposition de la femme et sa saisie par l’objectif masculin n’était pas synonyme de communion. Et pour autant, il n’y avait rien qui soit de l’ordre de la guerre des sexes ou de la défiance entre eux. Ainsi, dans le cadre de ce thème, je tombe sur cette série de Furuya, et là me saute littéralement aux yeux sous une forme épurée à l’excès, c’est-à-dire sans même le plaisir et la joie du jeu sensuel présents chez les autres photographes, ce que signifie d’aimer un être qui va mourir. Lorsqu’on regarde les portraits de Christine, on sent immédiatement le glissement qui s’opère en elle. Est-ce parce que l’on connait les autres clichés et l’issue de son histoire — son suicide ? Non, je ne crois pas. Pour moi, la photographie doit se passer d’explication, de discours qui ferait d’elle, en retour, une illustration. Et d’une certaine manière de la tentation de la narration. Je pense que chez Furuya, chaque portrait de Christine est fidèle à son immense solitude, tout comme à l’intensité de son individualité. Je comprends tout de suite, même confusément, ce qui se passe : le renoncement, le retrait en soi de cette jeune femme vers un lieu qui est un au-delà de la photo — son centre et son trou noir. Furuya, lui, ne lutte pas pour faire remonter Christine à la surface des choses. Il enregistre son départ. Les deux ne jouent pas la comédie de l’amour-sauveur sur le modèle bien connu d’Orphée et Eurydice. Ces photographies ne sont une thérapie ni pour l’un, ni pour l’autre. En cela, je les trouve bouleversantes et d’une incroyable dignité. Tu parlais d’ « ultime manifestation du libre-arbitre », je pense que nous y sommes…

Quand on raisonne ainsi, il est intéressant de voir que si ce sujet est tabou, c’est comme tu le dis parce qu’il concerne principiellement tout le monde – et que personne ne veut s’y impliquer –, mais aussi parce qu’aller au bout de son désespoir – toujours en un sens kierkegaardien –, c’est faire preuve de beaucoup de courage. Je pense à cette idée de Bernanos :

« On croit qu’il est facile d’espérer. Mais n’espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu’ils prennent faussement pour de l’espérance. L’espérance est un risque à courir, c’est même le risque des risques. L’espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu’un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu’à l’espérance qu’à travers la vérité, au prix de grands efforts. Pour rencontrer l’espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu’au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. »

Ce que tu dis des photos est très juste… Il y a là une forme d’amour aussi gratuite que l’existence au sens où je viens de l’écrire. Partant, désintéressée, dénuée de toute illusion rédemptrice. Il y a une sorte de quiétisme dans cet amour-là.

Olivia : Superbe Bernanos… Aller jusqu’au bout de la nuit, oui… Tu vois, cette phrase que tu cites me fait visualiser deux choses : d’une part, ce mouvement de traversée — une ligne dont le tracé perdure, s’obstine malgré les ténèbres pour aboutir à une aurore inespérée et, d’autre part, un mouvement qui consisterait, pour l’écrivain, à revenir sur cette traversée, parfois même à ralentir ses pas pour l’observer et pouvoir l’écrire… Un trait rectiligne et une ellipse, si l’on veut, qui se superposeraient. La démarche de l’écrivain est tout de même quelque chose de fou, quand on y réfléchit ! Revenir volontairement sur des épreuves horribles vécues pour les retranscrire, les dire avec le plus de justesse, le plus d’honnêteté possibles, voire en montrer l’insupportable beauté. La plupart seraient bien contents de les laisser derrière eux… Annie Le Brun emploie une très belle image tirée d’une scène du film de Murnau Nosferatu, le vampire pour décrire ce travail-là : il s’agit de traverser le pont pour aller à la rencontre des fantômes qui nous attendent de l’autre côté (car ils nous attendent, soyons-en sûrs !). Et d’être capable d’en revenir. Traverser, plonger au plus profond des abysses (les siens, ceux du monde, souvent les mêmes, au demeurant…) et faire le chemin inverse avec ce que l’on y a découvert. Souvent, il faut l’admettre, cette découverte est une monstruosité et il n’y a pas de quoi en être fier… Je parle du travail de l’écrivain, mais je pourrais tout aussi bien parler des autres formes d’art. Furuya après le suicide de sa femme n’a pas enfermé à clef ses photographies dans une armoire. Non. Son travail (sa propre traversée, aller et retour, seul) a consisté à exposer ses portraits, à les faire vivre. J’ai lu quelque part qu’il se considérait comme un écrivain avec un appareil-photo…

Dans la démarche de l’écrivain, il n’y a pas seulement le goût de décrire avec une exactitude chirurgicale des expériences extrêmes, ou aux marges de l’expérience ordinaire, mais aussi le désir d’altérer le cours de l’histoire en la revisitant.

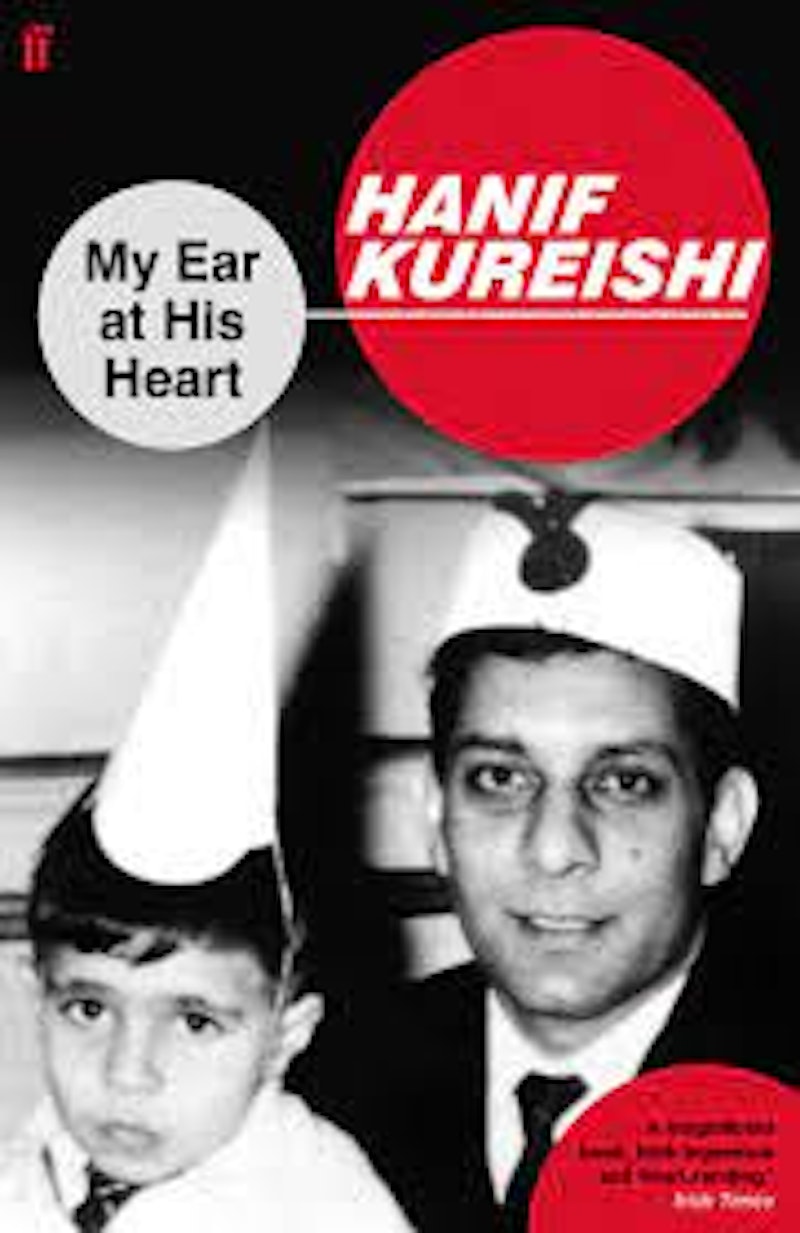

Margaux : Oui. Ce que tu dis du travail de l’écrivain me fait penser à cette remarque d’Edna O’Brien, dans un dialogue avec Philip Roth sur lequel on a déjà échangé : « C’est la rançon du métier, en effet. Le passé vous talonne, avec ses douleurs, ses sensations, ses rejets, dans sa totalité. (…) Les médecins, les avocats et autres citoyens bien assis ne sont pas affligés d’une mémoire aussi opiniâtre. À leur manière, ils sont peut-être aussi perturbés que vous et moi, sauf qu’ils ne le savent pas. Ils ne creusent pas ». Mais ça me fait aussi penser qu’il y a dans la démarche de l’écrivain quelque chose de très semblable à celle de l’analysant dans la cure freudienne. Hanif Kureishi évoque beaucoup cette similarité. Quand on est analysant, on s’aperçoit que certaines expériences que l’on vit sont presque « mises au service » de l’analyse. Qu’elles deviennent une sorte de laboratoire en temps réel. Il ne s’agit pas seulement du passé, mais de tout ce que le patient va vivre, revivre – on parle de reviviscence en analyse, ce qui est distinct de la seule réminiscence –, pour comprendre, pour exorciser, et aussi pour avoir les développements, les maturations psychiques qu’il n’a pas su ou pu tirer de ses expériences antérieures. Il s’agit donc parfois de se confronter au pire une deuxième fois… Alors que, sans le cadre analytique, le sujet aurait certainement tout fait pour contourner cela. Mais c’est se confronter au pire en n’étant plus seul, puisqu’on est toujours en présence de l’analyste, grâce au transfert. Il faut donc une confiance solide dans l’analyste pour s’impliquer autant, pour se risquer. Et de fait, il s’agit de regarder tout à fait en face le point jusque-là relativement aveugle de ses peurs les plus profondes, archaïques. C’est ça, la cure. Dans la démarche de l’écrivain, aussi, il me semble qu’il n’y a pas seulement le goût de décrire avec une exactitude chirurgicale des expériences extrêmes, ou aux marges de l’expérience ordinaire, mais aussi, comme le dit Edna O’Brien dans le même passage, que j’ai coupé, d’altérer le cours de l’histoire en la revisitant. Sans tomber dans une illusion de toute-puissance – on ne réécrit pas le passé –, on est néanmoins moins agi par lui en se plaçant dans la position de l’observateur et de l’expérimentateur. Rien n’est figé, ni pour l’écrivain, ni pour l’analysant. Toute matière mnésique est vivante ; partant, le sort en est indécidable jusqu’à la fin. La littérature comme la psychanalyse luttent en fait contre le même sentiment superstitieux : celui de la condamnation. On peut donc superficiellement penser qu’il y a un masochisme, mais en réalité, le gain est inestimable, puisqu’il s’agit de choisir sa vie. Et la choisir, comme tu le dis, c’est ne rien retrancher d’une traversée nécessairement solitaire – ce qui n’exclut pas, bien au contraire, la possibilité de la rencontre. On ne peut rencontrer l’autre que si l’on renonce à voir en lui l’issue ou la sortie de la traversée.

Olivia : Ah, ce fameux reproche de masochisme ! J’aurais la tentation de dire que si on ne voit dans le travail d’un écrivain que dolorisme ou masochisme, de deux choses l’une : soit c’est parce qu’on lui en veut d’avoir le courage et l’honnêteté que l’on n’a pas soi-même, soit, parce ce que ce qu’il écrit relève d’une forme de complaisance vis-à-vis de la souffrance qui se confond avec une désolante victimisation. Et, dans ce dernier cas, cela donne de très très mauvais livres… que je ne confonds pas avec les grandes œuvres dont le masochisme, la question du plaisir dans la douleur avec sa poétique, son écriture propre, sont le noyau dur. Mais, il y aurait là matière à un nouveau dialogue, non ? Notamment au sujet du rapport entre l’écrivain et le lecteur… D’une solitude l’autre.