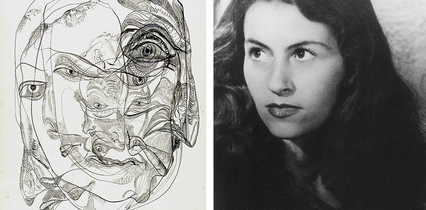

Née au début du XXᵉ siècle, contemporaine de Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Hannah Arendt, Maurice Merleau-Ponty et Simone de Beauvoir, Simone Weil lègue à sa mort une œuvre considérable, marquée par un engagement intellectuel et social empreint de réflexions spirituelles et philosophiques. Si elle est une écrivaine révolutionnaire et engagée, marxiste et disciple d’Alain, la trajectoire religieuse et mystique que prennent sa vie et ses écrits au moment où elle dit avoir fait la rencontre du Christ peuvent être difficiles à cerner et à comprendre.

Décrite par Albert Camus comme « le seul grand esprit de notre temps », Simone Weil (3 février 1909 – 24 août 1943) est reçue septième à l’agrégation de philosophie en 1931. À 22 ans, elle commence sa carrière de professeure avant de s’interrompre et d’enseigner par intermittence à partir de 1930 pour des raisons de santé et pour se consacrer à l’activisme politique. C’est ainsi qu’elle est amenée à participer au mouvement syndical, à prendre le parti des anarchistes connus sous le nom de colonne Durruti pendant la guerre civile espagnole et à passer plus d’un an à travailler comme ouvrière, chez Alstom, puis chez Renault, afin de mieux comprendre l’oppression subie par la classe ouvrière.

Adoptant une voie inhabituelle parmi les intellectuels de gauche du XXᵉ siècle, elle devient plus religieuse et plus encline au mysticisme à mesure que sa vie progresse. Née en 1909 dans une famille juive agnostique, elle a développé très tôt une sensibilité aux questions de justice sociale et une profonde empathie pour les souffrances des autres. Ces préoccupations sociales lui permettent d’éclairer sa pensée mystique : celle qui fait du malheur et de la souffrance des « invisibles » – c’est ainsi qu’elle désigne les travailleurs des usines – le lieu d’une vérité transfiguratrice et salvatrice. Solidaire, comme toujours, des combattants, elle s’engage à la fin de sa vie auprès de la France libre et consacre toutes ses forces à la rédaction d’une « Déclaration des droits de la personne » qui lui a été confiée par ses supérieurs et qui deviendra, en 1949, L’Enracinement. Seulement, Simone Weil s’affaiblit en se privant de ses tickets d’alimentation qu’elle donne aux combattants et se retrouve hospitalisée à Ashford où elle meurt d’inanition le 24 août 1943, à 34 ans.

Une philosophe à la rencontre du réel

Bien que la pensée de Simone Weil soit loin de se réduire au temps qui l’a vue naître, elle gagne à être replacée dans le cadre général de son époque : le lendemain de la Grande Guerre, la révolution bolchévique, l’arrivée au pouvoir des fascismes, la guerre d’Espagne et la violence sociale et politique du modèle fordiste et de l’industrialisation de masse. Il s’agit en somme d’une période particulièrement agitée et tendue et dont il faut noter le décalage avec les systèmes philosophiques dominants. Il est en effet rare à cette époque de rencontrer des philosophes dans les rues ou à l’usine. Ce n’est pas le cas de Simone Weil dont la courte mais intense vie est marquée par la démarche très exigeante de faire l’épreuve de la réalité misérable de la condition humaine. Cette expérience du réel, dans sa vérité qui est celle de la rencontre, s’oppose à une conception théorique et abstraite de la réalité. Simone Weil reprochera d’ailleurs aux théoriciens révolutionnaires, en particulier les chefs bolchéviques, de « n’avoir jamais mis les pieds dans une usine », soulignant que la vérité de l’oppression sociale lui a été révélée au contact de la classe ouvrière.

Son expérience de huit mois comme ouvrière sur presse chez Alstom, puis chez Renault en tant que fraiseuse, à partir de septembre 1934, est l’occasion d’échapper à un « monde d’abstraction » et de faire l’expérience de la servitude des « invisibles ». Une expérience qui donnera lieu à des considérations fines et profondes, d’une grande originalité, où l’approche théorique n’est jamais disjointe de la pratique, qui paraîtront sous le titre de La Condition ouvrière en 1951.

Ce que découvre Simone Weil à l’usine, c’est d’abord la « vie réelle », et « les hommes réels, bons ou mauvais, mais d’une bonté ou d’une méchanceté véritable ». C’est aussi la découverte d’une certaine forme de malheur. Il ne s’agit pas d’un malheur spéculatif ou contemplatif, mais celui qui contient une vérité qui se révèle au contact de la réalité. Car cette réalité, c’est celle de la fatigue morale et physique, des humiliations, de la perte de toute dignité dans cette machine implacable qui est celle de la « contrainte brutale et quotidienne » du labeur, mais qui est aussi celle que les Grecs nommaient destin.

« Le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme. »

C’est au cœur de cette souffrance que se situe la possibilité d’ouvrir l’individu à plus que lui-même

Pour Simone Weil, c’est au cœur de cette souffrance – de l’oppression, celle qui donne l’impression de ne compter pour rien – que se situe la possibilité d’ouvrir l’individu à plus que lui-même. Car le malheur, tel qu’il est éprouvé à l’usine, est une expérience qui emprisonne le corps mais libère l’âme. Il s’agit d’un levier, d’une mécanique spirituelle qui transfigure la pesanteur en grâce. La douleur, c’est aussi une expérience de l’autre, c’est-à-dire du réel. Elle parle en effet d’une « voie » du malheur : celle qui dès lors que la douleur est offerte et consentie, permet d’affirmer que notre rapport au monde et à nous-même est marqué par la blessure de l’altérité. Il y a en effet pour Weil une non-coïncidence fondamentale dans le rapport au monde et à soi, en particulier lorsque nous désirons. Le désir, qui croit culminer dans un mouvement de fusion avec l’autre, ne peut en réalité que s’exprimer sur le mode du combat et de la séparation. Elle écrit à ce sujet : « Les amants ne feront jamais un et Narcisse sera toujours deux ». L’amour, le désir sont marqués de cette distance fondamentale qui fait que l’on doive consentir à l’altérité de l’être aimé, car la fusion entraînerait la perte de ce dernier. Le malheur, en somme, sert à nous rendre compte...