Nouvel horizon narratif

Cependant voyons voir. Des premiers épisodes de cette nouvelle saison, on ne tire pour l’instant que ce qu’on aurait pu attendre de mieux : une fausse escapade, un retour à zéro, un bouleversement psychologique, une reprise en main plus incertaine que jamais, enfin – et peut-être surtout – une intrigue secondaire qui laisse entrevoir un nouvel horizon narratif : celle de la colonie. La colonie, cette menace agitée durant toute la première saison comme le purgatoire des servantes indociles, mais qu’on n’avait encore pas vue, apparaît soudain dans toute son horreur. Virtuelle voire potentiellement fictive jusqu’alors, elle devient en effet dans la deuxième saison un lieu bien réel, trop réel, teinté immédiatement d’une horreur encore plus puissante que tout ce qu’on a pu voir jusque-là ; un lieu assiégé par la mort, par l’asphyxie, par l’extinction. Une malédiction à l’état pur. En prenant le relai des flashbacks tout en déliquescence de la première saison, les séquences dans la colonie, lourdes au contraire d’une immédiateté si rude et si précaire, insinuent l’idée que nous, les spectateurs, avons désormais toutes les cartes en main pour comprendre cet univers ; qu’après en avoir examiné les bases, il est temps, si possible, d’en traquer les failles dans ses recoins les plus sordides. Non sans avoir d’abord, et sans doute pour plusieurs semaines encore, écarquillé les yeux devant cette tragédie ; mais l’air de rien, comme tout spectateur de tragédie, on cultive des espoirs, on entretient des doutes : quelque chose va se passer. L’intrigue ne saurait nous trahir.

Pour nous en convaincre, d’ailleurs, l’intrigue dévoile discrètement son lot d’indices à collecter : Nick, l’impuissant sauveur, est toujours là et ne paraît pas prêt à lâcher le morceau ; la redoutable Mrs Waterford semble toujours un peu plus redevenir Serena, la femme blessée, inquiète et vulnérable ; Rita, la cuisinière, apporte ici ou là, du bout des doigts, son aide et sa compassion qui pourraient s’avérer utiles ; le pathétique Commandeur, qu’on découvre moins puissant que prévu, nourrit des ambitions qui peut-être le dépassent ; « Aunt Lydia », l’affreuse en chef, installe son despotisme avec un peu trop d’assurance ; tout tremble en somme dans une possibilité constante de retournement, de renversement ; mais l’imminence, l’action nécessaire, la séquence décisive n’arrive jamais vraiment.

Une telle série se déguste surtout pour ce genre d’hésitation : peut-on, doit-on, va-t-on faire confiance aux scénaristes ? Sauront-ils à la fois nous dérouter et nous satisfaire ? Et d’ailleurs, quelle satisfaction espère-t-on ? Maintenant qu’aucun roman n’existe pour nous livrer d’avance le clou de cette histoire, la zone de flou entourant les intentions des créateurs promet de recouvrir jusqu’au bout l’autre zone, autrement plus opaque quoique plus intime, du dénouement qu’on se fabrique, qu’on croit pouvoir anticiper, qu’on ne cesse d’imaginer sans jamais le fixer, et qu’un malin plaisir oblige sans cesse à reconstruire sur de meilleures bases. On ne saura le fin mot qu’à la fin.

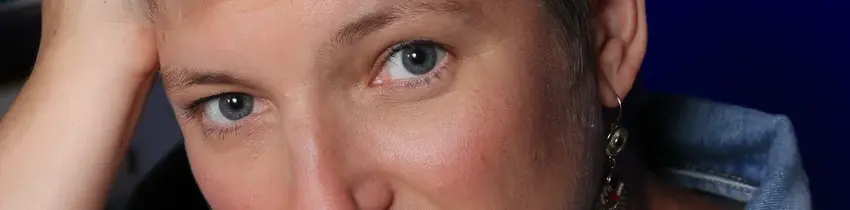

Aussi, au-delà d’un plaisir esthétique lié au cadrage — notamment ces somptueux gros plans sur le visage d’Elizabeth Moss —, à la musique funèbre et glaçante, au rythme léthargique, à la lumière oppressante de froideur, The Handmaid’s Tale propose surtout un long et lent parcours vers l’inconnu, une véritable prise de risque narrative, un pari moins hollywoodien que pascalien

Il y a là, plus encore sans doute que dans un dispositif à la Breaking Bad, une véritable école du spectateur. L’enjeu de Breaking Bad, comme celui de Mad Men ou dans une moindre mesure celui de Weeds, consistait surtout à habituer le spectateur à la trajectoire d’une chute, à le conduire méthodiquement vers la catastrophe d’un personnage. Ici la catastrophe est déjà toute faite, on ne peut pas tomber plus bas ; quant à se relever, s’enfuir, se rebeller, ce sont des solutions qui ont déjà échoué. Aussi, au-delà d’un plaisir esthétique lié au cadrage — notamment ces somptueux gros plans sur le visage d’Elizabeth Moss —, à la musique funèbre et glaçante, au rythme léthargique, à la lumière oppressante de froideur, The Handmaid’s Tale propose surtout un long et lent parcours vers l’inconnu, une véritable prise de risque narrative, un pari moins hollywoodien que pascalien. L’intrigue devient acte de foi. « Il se joue un jeu, à l’extrémité de cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile. Que gagerez-vous ? »

https://youtu.be/dKoIPuifJvE

Jean-François Delpit