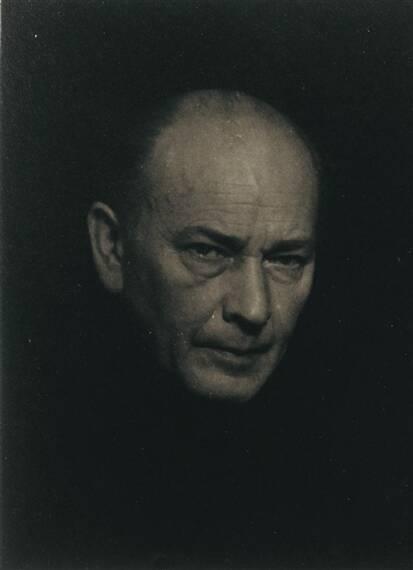

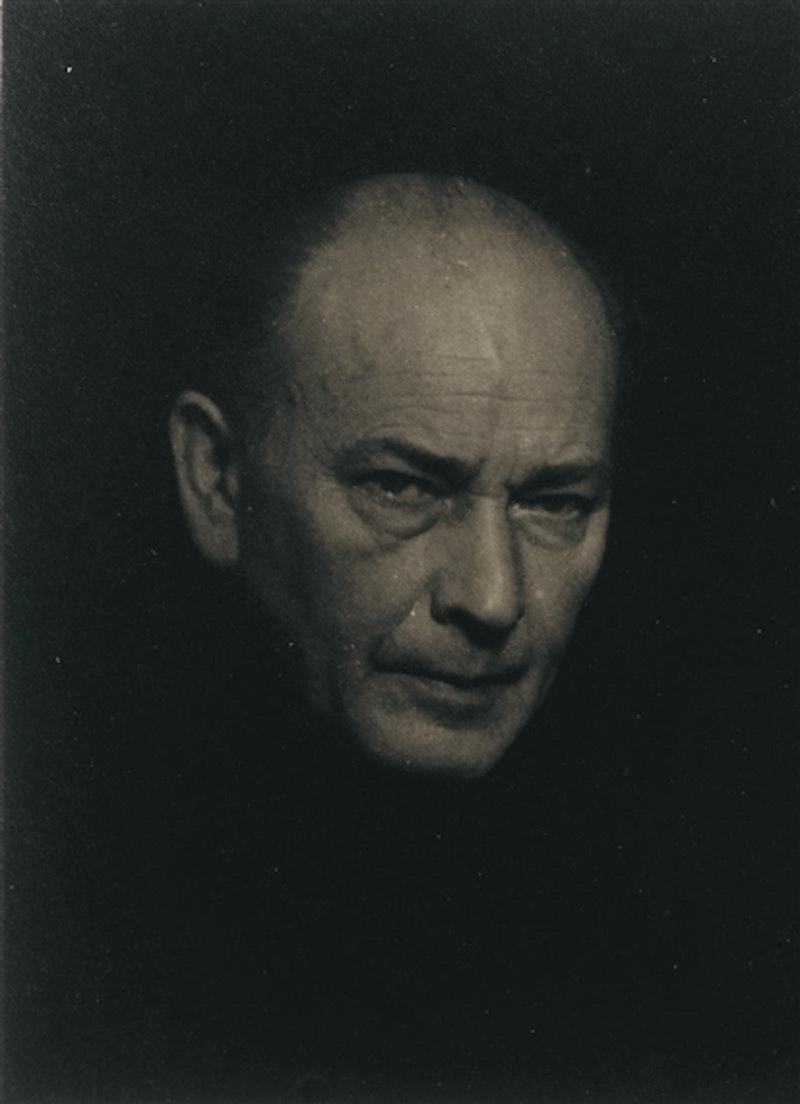

Zone Critique revient sur la réédition aux éditions Allia en mars de la Petite anatomie de l’image, de Hans Bellmer, ou Petite anatomie de l’inconscient physique. D’abord publié en 1957. Dans ce bref et dense texte, Hans Bellmer offre une analyse de l’image en soi et pour soi tout en étudiant sa construction dans une phénoménologie quasiment surréaliste, en ce qu’elle repose sur des associations qui déjouent la définition première du sujet. Elle impose à la subjectivité du sujet une rencontre avec sa propre inconscience, où l’intuition individuelle manifeste une élection dans sa réception de l’image.

L’image de soi comme détour

L’image, nous dit Bellmer, est une construction et une construction physique, existant là où nous la percevons, de même que toute expression est d’abord un réflexe physique. Si la crispation des mains peut, par exemple, être la « résultante physique » d’une rage de dent, un déplacement s’opère sur l’image que je donne de moi-même puisque je manifeste la douleur en la décentrant. Dès lors, le réflexe d’une expression physique est un détour expressif de la sensation : la douleur, invisible, se manifeste visiblement, trouve une image où s’incarner. Il faudrait donc envisager « la continuité désirable de notre vie expressive sous forme d’une suite de transports délibérants qui mènent du malaise à son image. L’expression, avec ce qu’elle comporte de plaisir, est une douleur déplacée, elle est une délivrance. » Et affirmer le geste de monstration comme un geste du cathartique.

Il y a le geste d’un déplacement de soi dans le punctum barthésien, mouvement disons d’un excès de soi-même au gré d’une déchirure quelque peu bataillienne, d’un excès de rencontre de sa propre subjectivité comme altérité.

L’image, on le sait, est le fruit d’une expérience optique. Or, la singularité de l’approche bellmérienne est sans doute de l’inscrire dans un exercice dialectique : « L’opposition est nécessaire afin que les choses soient et que se forme une réalité. » Puisqu’au-delà de la propre image du moi qui peut entrer en jeu dans la réflexion, c’est une image du moi dans le monde qui se joue, à la recherche de sa propre extériorité. Elle est toujours une perception du moi et une rencontre de la subjectivité, où j’intègre à cette vision quelque chose de moi-même. Du réel au virtuel se joue un amalgame ambigu de « perception pure » et de « représentation pure ». Et l’auteur d’ajouter : « Le choc de la confusion qui s’y mêle, un certain « vertige », paraît être le symptôme et le critère de l’efficacité intérieure, de la probabilité de cette solution, et, dirait-on : il accuse la présence dans l’organisme d’un esprit de contradiction, d’intentions assez irrationnelles, enclin à l’absurde sinon au scandaleux, esprit qui se serait mis en tête de fournir par la réalisation de l’impossible même, les preuves d’une réalité particulière. » Il y a donc un dédoublement du moi dans l’effort de perception, qui participe d’une synthèse (un devenir) dans l’appréhension de cette même perception : expérience d’une déchirure de la conscience puis retour d’une synthèse, tentation d’une dialectisation de soi dans la projection perceptible. « Ce mouvement de décomposition et de synthèse – de dédoublement et de fusion simultanés – soit de la conscience du moi, soit de son contenu-image, est d’ailleurs aisément réalisable en effigie et à l’appui de notre dessein, si tant est que la fascination de l’expérience optique […] ne peut être attribuée qu’à ce qu’elle concrétise le sentiment bien obscur que nous avons du point crucial de notre fonctionnement. » Il y a le geste d’un déplacement de soi dans le punctum barthésien, mouvement disons d’un excès de soi-même au gré d’une déchirure quelque peu bataillienne, d’un excès de rencontre de sa propre subjectivité comme altérité – il faudrait ici renvoyer à quelques passages de L’Expérience intérieure qui affleurent à une phénoménologie singulière, là même où Bellmer est connu pour n’être pas le moins bataillien des auteurs. D’ailleurs, c’est bien en tant que « fascination de l’expérience optique » que le discours bellmérien tire le propos vers un exercice de l’excès, un excès du visible : une image-trop, qui nous déborde nous-même, jusqu’à point de la digestion-synthèse d’où je sors ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre.

De l’excès-de-soi au corps de l’amour

De même, l’image comme réception et projection manifeste un excès de soi : la projection demeure un débordement de sa propre capacité à percevoir ; perception comme coïncidence de la reconnaissance et de l’intuition, une rencontre entre ma situation (culture pourrait-on dire) et le monde. Aussi trouve-t-elle une rhétorique bien habile dans ce que Bellmer nomme une « anatomie de l’amour ».

En effet, puisque « le germe du désir est avant tout l’être, la faim avant le moi, le moi avant l’autre – l’expérience de Narcisse alimentera l’image du toi. » Ce dernier étant entendu comme la rencontre d’une altérité, fût-il une altérité du moi. Mais ce que dessine « l’anatomie de l’amour », le second temps de la réflexion, c’est aussi cette miscibilité du moi, dans le toi-autre comme dans le toi-soi-même, vers le discours de cette fusion et du miscible qui étonnerait sans doute encore dans le bel article « L’amour d’un être mortel » (Bataille également). Et au cœur de la scène de l’amour, « une extension subjective ou son image-souvenir, va au-devant de la perception et la prédétermine. »

L’autre me situe aussi dans une rencontre, il est une perception où je projette ce que je suis – tout comme un devenir – et où je reçois une mémoire de moi-même, une intimité comme une différence de ce qu’il est, je fais l’expérience du miscible ; j’appréhende la différence d’autrui où l’image tend à se définir.

L’autre me situe aussi dans une rencontre, il est une perception où je projette ce que je suis – tout comme un devenir – et où je reçois une mémoire de moi-même, une intimité comme une différence de ce qu’il est, je fais l’expérience du miscible ; j’appréhende la différence d’autrui où l’image tend à se définir. « Il est certain qu’on ne se demandait pas assez sérieusement, jusqu’à présent, dans quelle mesure l’image de la femme désirée serait prédéterminée par l’image de l’homme qui désire, donc en dernier lieu par une série de projections du phallus, qui iraient progressivement du détail de la femme vers son ensemble, de façon que le doigt de la femme, la main, le bras, la jambe soient le sexe de l’homme, – que le sexe de l’homme soit la jambe gantée du bas collant, d’où sort gonflée la cuisse – qu’il soit le couple des fesses… »

Dans cette rencontre où émerge une image de l’autre – mais il faut dès lors considérer l’anatomie de l’amour au sens large, d’une vaste philia du tous – se joue la conquête d’une humanité ontologique : « Sa figure s’intériorise à la sienne, toute son image se projette sur la sienne, elle habite son corps. Il est évident que la représentation prend le dessus, jusqu’à troubler la perception, car, dès qu’elle entre chez lui, il cesse de la percevoir normalement. Le Toi se déréalise en faveur d’une image assimilée au Moi », là où, sur le plan purement charnel, se joue la scène d’une anatomie de l’amour qui vise elle-même l’excès de l’individuel – son dépassement – dans la fusion, où s’impose le mythe de l’hermaphrodite, de moitié d’orange à âme sœur. Alors « le masculin et le féminin sont devenus des images interchangeables ; l’une et l’autre tendent à leur alliage dans l’hermaphrodite. »

Le devenir-mémoire du visible

D’autre part – et là une phénoménologie s’affirme pleinement – c’est bien dans la perception du détail que démarre la saisie d’une image, comme expérience progressive du visible, d’une assimilation empirique, dans la mesure où une « vue d’ensemble de cette anatomie de l’amour nous confirme en marge que le désir prend son point de départ, en ce qui concerne l’intensité de ses images, non dans un ensemble perceptif, mais dans le détail. » Détail comme seuil : le pied qui sort du drap, l’épaule légèrement dénudée, la finesse du poignet comme le pli de la bouche. Un seuil du désir donc où l’objet identique à lui-même reste sans réalité dans la mesure où il m’invite à l’excéder d’emblée, car mon désir est plus vaste encore que la vision qui me le commande. C’est bien en ce sens sans doute qu’apparaît en filigrane une vision husserlienne de l’esquive où, pour avoir une vue globale il faudrait franchir tous les seuils du regard et que, nous dit Bellmer, « le corps est comparable à une phrase qui nous inviterait à la désarticuler, pour que se recomposent, à travers une série d’anagramme sans fin, ses contenus véritables. »

Toute rencontre est choc en ce qu’elle me ramène à moi-même tout en m’interdisant tout à fait d’y demeurer, elle me rappelle que, moi-même, je suis autre pour autrui – et l’image alors marque, pose une trace.

Enfin, si l’image de soi motive une image de la rencontre dans l’anatomie de l’amour ou dans la découverte de l’altérité, c’est qu’elle joue singulièrement notre rapport au monde et notre propre manière de nous situer dans la perception que nous en avons. Elle demeure l’occasion d’un choc du visible – toute rencontre est choc en ce qu’elle me ramène à moi-même tout en m’interdisant tout à fait d’y demeurer, elle me rappelle que, moi-même, je suis autre pour autrui – et l’image alors marque, pose une trace, elle me dupe et me démasque : « Le choc éprouvé devant la duplicité des apparences est trop violent pour que le jeu de la comparaison poétique courante en épuise l’essor, pour que l’on ne se propose pas une révision radicale de nos conceptions d’identité. » Et cette trace – disons une présence d’autre-que-moi – si elle me met en jeu, m’ouvre et rejoue le devenir-mémoire : « Les impressions proposées ou imposées par le monde extérieur sont multiples, sinon chaotiques. Elles heurtent la disposition subjective qui, ainsi provoquée, déterminera alors le choix précis de l’image-souvenir dans le casier de la mémoire, dont la couleur est à ce moment-là en jeu, et qui, par le même geste, déterminera le choix de l’image-perception extérieure et congruente. »

Si l’on sent bien que fluctue la détermination même de ce que représente l’image, c’est que le texte de Bellmer lui-même joue de cette appréhension empirique, que le texte construit sa propre image. L’image donc est toujours saisie entre perception et représentation, entre la création du visible qu’elle m’impose et ma recréation subjective, d’une subjectivité que je lui abandonne, elle serait toujours « la synthèse de deux images actualisées simultanément. » Lesquelles, d’emblée, s’imposent comme une nouvelle image « perception-représentation. » Il faudrait dire alors combien sans doute, là où règnent les images, l’asservissement du visible à l’intuition de ma propre représentation ne nie enfin plus les capacités interminables de la phénoménologie de ma propre subjectivité, offerte en partage : allons donc se faire voyant.