Carnes porte bien son nom. C’est un livre qui parle de la chair et de ses aveux. Le corps de la narratrice est scruté par des hommes et des femmes qui veulent s’en emparer. À travers une écriture crue, tendre et désespérée, Esther Teillard montre la violence et la beauté de notre époque. Un premier roman qui possède le charme d’une fleur exquise et fanée.

Ton texte est particulièrement incarné et travaille la question du corps. Même les métaphores que tu emploies pour décrire les lieux ou les situations sont liées – d’une manière ou d’une autre – au corps et plus précisément aux organes génitaux. Pourquoi accorder une importance aussi grande à la monstration des corps et à la sexualité ?

Esther Teillard : Je suis partie d’une jeune narratrice avec un rapport de découverte au corps et à la sexualité. Elle a grandi à Marseille qui est une ville très charnelle. Certains disent que Marseille est une femme, moi je crois que Marseille est un homme. Un homme à cran, troublé par les signaux contradictoires qu’il reçoit : à Marseille, le corps est omniprésent, les gens se baladent quasi nus dans la rue et, en même temps, il y a un culte voué à la pudeur. C’est ce rapport corrosif à la nudité, au sexe, qui m’a poussée à écrire. Lorsque la narratrice arrive à Paris, elle s’immerge dans l’univers des Beaux-Arts où le corps fait aussi sujet. Et j’ai cherché à interroger ces questions : comment considère-t-on le corps aujourd’hui ? comment trouver son genre ? La viande, la carne, c’est le corps à son état le plus primaire : sans artifice, loin du mensonge.

La viande, la carne, c’est le corps à son état le plus primaire : sans artifice, loin du mensonge.

La sexualité est-elle la première manière de prendre conscience de son corps à travers le regard et le désir des autres ?

ET : Ma narratrice, c’est effectivement un corps désirant et un corps malmené par les endroits et les individus auxquels il va se heurter. Elle sait que son corps est un outil sexuel mais elle ne sait pas comment se l’approprier ; ses gestes ne sont que des tentatives de sexualité, qui, souvent, avortent.

Ce qui m’intéresse dans la littérature, ce sont les narrateurs sans identité définie, sans visage, odeur, couleur de cheveux, mais qui s’imposent pourtant charnellement au lecteur. On sait seulement de ma narratrice qu’elle a 18 ans et que sa mère a un gros nez. C’est tout. Elle existe par son rapport aux autres personnages : sa mère, Procureure qui laisse traîner ses dossiers de viol dans le salon, Hestia, son amie des Beaux-Arts, une bimbo slave très à l’aise avec sa sexualité, les cagoles marseillaises avec qui elle à grandi.

Ton roman interroge le rôle qu’on assigne aux femmes et la manière dont on les réduit à leur corps. L’écriture ouvertement centrée autour de la question du désir et de la sexualité qui semble se dresser contre une certaine bourgeoisie qui se satisfait d’un confort moral peut rappeler certaines pages de Despentes. Est-ce que tu avais la volonté ou l’envie d’écrire un roman féministe ?

ET : Grandir à Marseille apprend à être intransigeante, méchante, coriace : libre. Aborder ces questions, c’est évidemment, parler du féminisme. Les femmes à Marseille sont surpuissantes mais martyrisées par la rue, à la fois reines et empêchées. Il n’y a presque que des femmes dans Carnes. À part le personnage de Noé, l’écrivain addict au porno, qui reste très secondaire par rapport à Hestia, la mère, les cagoles. Les hommes se cachent, ils ne font pas le poids face à cette galerie de dames terribles. J’avais envie que les femmes prennent toute la place dans le roman, débordent, aillent trop loin. La violence féminine est un sujet qui m’habite.

La violence féminine est un sujet qui m’habite.

Quelles sont tes influences littéraires ?

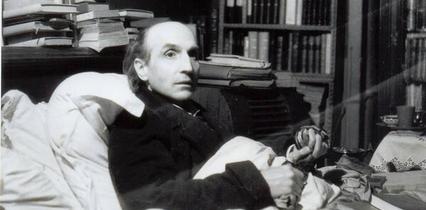

ET : Ce qui me met dans tous mes états, ce sont les journaux et les lettres des lesbiennes du début du siècle. Nathalie Clifford Barney, Renée Vivien, et, surtout, Mireille Havet, dont je parle dans le roman. Je suis éblouie par sa liberté, la manière dont elle écrit le drame des corps, l’urgence du désir. Mireille Havet est un génie absolu. Elle est morte toute seule à 33 ans, comme un chien, avec un roman ignoré de tous, Carnaval, et ses journaux. On ne retient pas son roman pour sa construction narrative mais bien pour sa langue. Dans Carnes, ce n’est pas tant la trame romanesque qui m’a demandé du travail, c’est surtout de convoquer les justes images, donner une voix à mes personnages.

Marseille est la reine du roman. Certains passages s’attardent longuement sur ses quartiers, sur ses personnages et sur son ambivalence. Giono est cité par effraction pour lui rendre hommage. Qu’est-ce qui t’intéresse dans cette ville ?

ET : C�’est effectivement Marseille qui prime. C’est une ville difficile à appréhender dans la littérature, soit glamourisée en carte postale Plus belle la Vie, soit considérée comme ultraviolente, inhabitable. Dans Carnes, je me moque tendrement de cette ville que j’adore et que je déteste parce qu’elle rend complètement fou. Ici, tu peux vite t’enliser et te perdre. Marseille est fascinante dans sa manière de résister au changement malgré le phénomène de gentrification. Marseille devient, depuis quelques années, une sorte d’Eldorado des Parisiens et des Bordelais fortunés qui s’y installent parce que c’est moins cher, dément de beauté et de soleil. Mais il y a aussi pour eux un retour de bâton avec pas mal de nouveaux arrivants qui repartent parce qu’ils réalisent que Marseille est hostile avec ceux qu’elle n’a pas vu grandir.

Il y a un roman génial qui a été écrit il y a quelques années sur Marseille, d’un monsieur qui se nomme Hadrien Bels, Cinq dans tes yeux. C’est un vrai roman marseillais, qui montre tout ce qu’il y a de délirant et de tragique dans cette ville. L’auteur a grandi dans le Panier avec la cam’, les putes, les magouilles, et il raconte comment il a vu la ville se transformer. Pour parler des bobos, il utilise l’expression de « venants » qui contient l’idée d’une arrivée massive de gens qui viennent transformer un environnement. Avec Bels, c’est un vrai Marseille : bordélique et contradictoire, sonore et créatif, loin de la caricature cigales et pastaga. Marseille évoque davantage pour moi Jul, SCH ou Soprano que Marcel Pagnol.

Ton roman se construit comme une galerie de personnages et laisse une place plus marginale à l’intrigue. On pénètre dans le chaos mental d’une jeune femme au destin fragile qui entretient une relation en pointillé avec un écrivain bien plus âgé. Cette narratrice sert de caisse de résonance au monde qui l’entoure puisqu’elle est d’une grande passivité et que les gens se confient volontiers à elle. L’ambition était-elle de proposer une vue en coupe d’un milieu social davantage que de raconter une histoire ?

La relation de la narratrice avec l’écrivain est secondaire. La tension narrative se trouve dans la violence des groupes sociaux, l’étrangeté des paysages, les environnements dans lesquels la narratrice évolue. Ma narratrice s’en prend plein la gueule. C’est vrai qu’elle est passive. J’avais envie qu’elle se fasse écraser par tout et par tous. Sa seule arme, son identité profonde, c’est sa manière de parler librement de ce qu’elle voit. Elle est malmenée mais libre. C’est une punk sans crête. Dans le roman, les vrais punks sont les cagoles et les zonards, pas les artistes déconstruits. Les vrais punks sont solitaires et passifs. Je parle notamment des “muristes” marseillais, ces mecs qui errent sans but, regardent passer, accoudés à leur mur branlant. Ils te sifflent, t’insultent mais ne te suivent pas comme s’ils avaient renoncé à te désirer jusqu’au bout. Je m’intéresse davantage aux personnages immobiles, passifs, inconstants qu’aux héros surexcités.

Sa seule arme, son identité profonde, c’est sa manière de parler librement de ce qu’elle voit. Elle est malmenée mais libre.

Carnes met en scène un renversement particulièrement intéressant puisqu’il montre la manière dont les comportements normatifs sont mis en marge dans les lieux alternatifs. En somme, les marginaux et les queer deviennent prescripteurs et normatifs et exercent une étrange forme de domination sur la narratrice. Est-ce aussi l’un des enjeux du texte de montrer la puissance paradoxale de la marge ?

ET : La marge sniffe la poésie. Je pense à Mireille Havet. Une jeune femme qui commence à écrire à 14 ans, passe son temps à se piquer, à errer dans la rue pour trouver une baronne avec qui passer la nuit et pallier son mal-être existentiel. Mireille Havet est une dégénérée. Mais pour répondre à ta question, il n’y a rien de plus dangereux que la marge qui essaye, justement, de se recentrer. Et c’est ce que j’essaye de montrer. La narratrice pense quitter la violence évidente de Marseille pour arriver dans un monde soi-disant de marge, d’ouverture, d’inclusivité mais la brutalité est toujours omniprésente. Cette question me passionne ; le punk qui devient normé et la norme qui devient un punk.

Effectivement, ton roman rend aussi hommage à Mireille Havet, dont la présence ouvre et ferme ton texte. Princesse désenchantée des années folles, lesbienne cocaïnomane et écrivaine talentueuse, Mireille Havet a connu une postérité assez faible. C’était important pour toi de la mettre en lumière ?

Oui, complètement. Mireille Havet, c’est le clown triste des années folles. Lesbienne cocaïnomane, opiomane, héroïnomane, et surtout écrivaine brillante, repérée par Cocteau et Apollinaire. Mireille est indubitablement une figure du spleen sexuel. Elle a connu une postérité relativement faible, même si Claire Paulhan a réédité son Journal et l’a rendu de nouveau accessible. C’est le texte le plus gracieux et le plus délicat que je n’ai jamais lu de ma vie.

Je pense que Mireille Havet a une place minime dans la littérature à l’égard de son talent. Son écriture est d’une beauté inouïe, très accessible, tout le monde peut s’y retrouver. Il y a toujours une immense mélancolie qui ressort de chacun de ses rapports sexuels. La solitude, le drame du désir, est son grand sujet. Le désir la tuera. Elle est rude, très dure, avec ses personnages, mais il y a toujours une grande tendresse qui prime. S’il y a parfois de la moquerie, du cynisme ou un goût pour la provocation, il n’y a pas de jugement. Et je pense qu’il y a de ça aussi dans la manière dont j’essaie de parler de mes personnages. Je vois leurs contradictions, leurs failles, leur ridicule, mais je les aime vraiment tous, profondément.

La narratrice de votre roman se pose beaucoup de questions à propos du geste d’écrire. Est-ce votre cas aussi ?

Je suis toujours en tension quand j’écris, c’est à la fois un geste radical et bourré de doutes. J’écris depuis très jeune mais le fait d’avoir un texte et d’être publiée, c’est autre chose. La question de la honte devient essentielle ; surtout lorsque tu es une jeune femme et que tu parles de sexe. Tu te mets toi-même à poil, il y a une forme de vulnérabilité extrême. Ce que je dis dans le roman, c’est qu’écrire c’est traverser au mauvais moment. Il n’y a jamais de moment précis pour commencer à écrire. Tu te trompes et tu te vautres toujours quand tu commences et continues à écrire. Oui, la honte fait partie du processus.

Un livre à nous recommander pour cette rentrée de janvier ?

La Faille de Blandine Rinkel. C’est un essai qui interroge la notion de famille. L’auteure démantèle l’unanimité du foyer familial, elle se désaffilie pour sa propre survie. C’est une ode au grand large.

- Carnes, Esther Teillard, Pauvert, 2025.