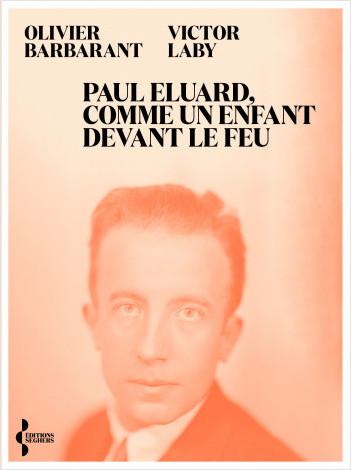

Paul Éluard est un poète éblouissant. Son héritage est parfois si éclatant qu’il occulte certaines parts d’ombres ou certains aspects de son œuvre. On salue toujours le poète de l’amour et de la liberté et on vilipende ou on oublie ses engagements politiques. Olivier Barbarant et Victor Laby ont entrepris d’interroger ces deux visages du poète dans un essai biographique remarquable. Paul Éluard : comme un enfant devant le feu (Seghers, 2024) permet ainsi de mieux appréhender le poète, et offre une contextualisation salutaire de ses embrasements politiques tout en montrant également les sources de son génie poétique.

Zone Critique : Votre biographie se construit autour d’une tension et d’un paradoxe. Éluard est à la fois le poète de la transparence amoureuse, le résistant épris de liberté, et l’admirateur, enthousiaste jusqu’à l’aveuglement, de Staline. Votre travail permet de mieux situer Éluard dans sa réalité historique. Qu’est-ce qui a motivé cette recherche documentaire ? En somme, quels sont les malentendus sur Éluard aujourd’hui ?

Victor Laby : La généalogie du projet, c’est avant tout une anthologie Paul Éluard, la mémoire des nuits que nous avions publiée à deux aux éditions Le Temps des Cerises pour célébrer les 70 ans de la mort d’Éluard. Enthousiasmés par notre projet commun, nous avons continué à travailler ensemble. Nous avons rencontré Claire Sarti, petite-fille de Paul Éluard, qui souhaitait éclaircir un certain nombre de clichés politiques et littéraires sur le poète. Elle nous a redirigé vers les éditions Seghers.

Olivier Barbarant : J’avais rencontré Claire Sarti très en amont de notre travail. Elle voulait qu’il existât une nouvelle biographie éluardienne, parce que celle, remarquable, de Jean-Charles Gateau, était désormais difficile à trouver et un peu datée, si bien qu’il y avait de nouvelles choses à dire et à penser. Il lui semblait qu’il y avait un clivage entre un Éluard divinisé comme poète de l’amour et un Éluard vilipendé comme stalinien, et qu’il fallait parvenir à penser ce clivage dans les représentations. Victor était pour moi le collègue idéal, d’une part parce qu’il est un grand connaisseur d’Éluard, d’autre part parce que la dimension historique que je maîtrise à travers mes travaux sur Aragon, méritait un regard d’historien. J’ai posé mes conditions ; il fallait que ce fût avec Victor, et que notre résultat prenne la forme d’un essai biographique, et pas d’une biographie à l’américaine, pleine de détails et d’informations. L’idée était de faire dialoguer ces deux visions parallèles. Ou bien on admire, ou bien on déteste Éluard, et on a réalisé qu’on tenait dans ces deux images ou entre ces deux images le nœud du problème.

ZC :Votre essai réhabilite la complexité de la période de l’Occupation en montrant qu’il s’agit aussi paradoxalement d’un moment esthétique d’une grande importance puisqu’on voit fleurir de nombreux projets éditoriaux – notamment les très beaux Cahiers du Rhône par Albert Béguin. C’est à ce moment que circule et se cristallise la poésie d’Éluard. Comment la résistance informe-t-elle son écriture ? Vous notez qu’à la différence d’Aragon, il n’y aurait pas véritablement de tournant d’une poésie résistante chez Éluard. Pourriez-vous revenir sur ce point ?

OB : Aragon se métamorphose radicalement pendant la guerre et fait apparaître un très grand poète, impose après le génie surréaliste tel qu’on le connaît un grand poète du vers compté qui naît avec la résistance, avec le Crève-Cœur et la « drôle de guerre ». Chez Éluard, l’écriture poétique, continue, ne se révèle pas par une rupture. Il utilise son matériel poétique dès la fin des années 20 et va le développer dans les années 30 avec la guerre d’Espagne. C’est un poète qui se déploie et non pas un poète qui vit avec des périodes. Il n’y a pas donc pas du point de vue esthétique une période résistante d’Éluard comme il y a évidemment une naissance à un type de poésie et d’esthétique chez Aragon.

Éluard a un instrument poétique qui demeure le même lorsqu’il chante la victoire de Guernica ou lorsqu’il chante sous l’Occupation. C’est le même chant d’amour qu’on peut retrouver au moment de la libération et pour dénoncer le sort des femmes suspectées de « collaboration horizontale ». Ce qui nous a paru intéressant, c’est d’éclairer un poète de la résistance qui n’appartient pas à l’école de la résistance d’Aragon. Paul Éluard dessine une trajectoire qui s’épanouit, mais qui ne se métamorphose pas sous la circonstance historique.

VL : Il commence effectivement ses poèmes dès la fin des années 1920 ; de la même façon cette continuité littéraire se ressent aussi dans les poésies pour la Grèce ou les odes à Staline.

De 1945 à 1947, Éluard — comme d’autres poètes rendus amers par la situation historique, parce que l’union de la résistance se défait dans la Guerre Froide — tente de continuer à chanter quelque chose qui n’existe plus. Chez Aragon, ça se traduit par Le NouveauCrève-Cœur jusqu’à Mes Caravanes, qui sont des textes de la désillusion qui continue pourtant de tenter de chanter le même air. Il y aura une nouvelle rupture en 1956 puis il y aura moins de militantisme politique et une réflexion considérablement plus approfondie sur l’Histoire et le temps à partir du Roman inachevé, puis dans Le Fou d’Elsa ou Les Chambres.

ZC : En lisant votre biographie d’Éluard, j’ai été surpris de découvrir sa part d’ombre. Il apparaît parfois comme quelqu’un qui n’assume pas ses responsabilités, notamment lorsqu’il est jeune. Ainsi, il fait une fugue à 29 ans en volant une importante somme d’argent à son père. Il a aussi été un père absent pour sa fille et semble assez inconséquent. Comment expliquez-vous ce contraste entre cette légèreté individuelle et son engagement en faveur du collectif ?

VL : Je ne vois pas forcément un contraste. Sur la question de son engagement pour le collectif, je pense qu’il ne faut pas voir l’engagement communiste comme une sorte de posture morale qui obligerait chacun de ses gestes. C’est avant tout une aventure intellectuelle qui découle des débats qu’ont eu pendant très longtemps les surréalistes. Il n’y a pas un don de soi, qui viendrait d’un coup secouer un Éluard un peu enfantin et individualiste.

OB : Sur la question du rôle de père, nous voulions faire dialoguer une situation problématique dans le champ littéraire d’un poète clivé mais nous n’avions pas la prétention à être ni des procureurs, ni des avocats. Il existe un nombre important d’artistes qui, par leur vie, en viennent à ne pas assumer leur paternité. Il s’agit un peu d’un trait d’époque. En revanche, l’idée qu’il n’ait pas été forcément préparé à assumer pleinement ses responsabilités d’adulte, ça s’explique au regard de sa jeunesse. C’était un enfant très préservé, très protégé, avec un rapport au réel à la fois d’une grande pertinence par sa sensibilité et d’une grande naïveté devant les réalités concrètes. Éluard n’est pas un individu politique. Il n’a pas une pensée politique très approfondie. C’est un affectif, il a des bouffées très violentes de colère ou d’adhésion. Je crois que c’est ainsi qu’il faut l’envisager dans la construction peut-être même psychique de sa personne. Il y a effectivement des parts d’irresponsabilité, une certaine frénésie chez lui. Il ne fugue pas seulement comme un adolescent, il fugue aussi comme un être empêtré dans un trio amoureux très compliqué avec Gala et Max Ernst, et dans une vie qu’il n’arrive pas à faire évoluer parce que pris dans le réseau des occupations quotidiennes. Il devient quasiment employé immobilier de son père. C’est souvent par la ligne de fuite qu’Éluard essaie de dénouer les situations quand il est poussé dans ses extrêmes. C’est assez récurrent dans son fonctionnement et il n’y a pas là de quoi s’offusquer moralement, ni de quoi donner des leçons.

Paul Éluard dessine une trajectoire qui s’épanouit, mais qui ne se métamorphose pas sous la circonstance historique.

VL : Durant la Première Guerre Mondiale, Éluard, fragile comme il l’a été toute sa vie, s’en veut de ne pas aller au front, alors il fait tout pour y aller mais il n’y reste que trois semaines parce qu’il est pris aux poumons. Il y a une sorte d’enthousiasme chez lui qui le rend très touchant. Il y a dans son engagement communiste, une forme d’unanimisme assez candide qui était déjà très présent dans ses tout premiers volumes, comme Le Devoir et l’Inquiétude et ses essais poétiques. On retrouve dans cette espèce de transparence collective, une sorte d’adhésion du cœur.

ZC : Éluard a été l’une des figures tutélaires du CNE (Comité National des Écrivains). Quel a été le rôle véritable d’Éluard au sein de cette commission et dans l’épuration d’après-guerre ? Par exemple, s’est-il prononcé en faveur de l’exécution de Brasillach ?

VL : D’abord pour le CNE, je pense que la première chose à dire, c’est que tout cela reste très flou, y compris pour Gisèle Sapiro, grande spécialiste de la question. C’est assez dur de démêler, dans un contexte socio-politique extrêmement tendu, les grandes tendances qui peuvent paraître. La première chose qu’on a essayé de montrer dans ce livre c’est qu’il n’y a pas d’un côté les épurateurs pétulants, que seraient les communistes et les staliniens, et de l’autre côté les modérés, que seraient les gaullistes. Sur la question de Brasillach, je ne pense pas qu’il se soit réellement posé la question. Comme on le disait, Éluard n’était pas quelqu’un de très politique. Et sur ce sujet-là, je crois qu’il a laissé à d’autres la responsabilité au sein du CNE. Il dit bien en revanche qu’il trouve là quelque chose d’anormal. Et les Français le ressentent aussi. Par exemple, quand on lit certaines lettres intimes de Marguerite Duras, on voit le choc que peuvent ressentir les Français du fait que Pétain, embarqué par les nazis dans leur retraite, rentre en première classe en France alors que les déportés rentrent des camps de concentration dans les wagons à bestiaux qui les y avaient amenés. Il y a ce choc de l’opinion que je crois avoir ressenti chez Éluard et qui se traduit plutôt par la création littéraire que par une participation directe aux activités du CNE.

OB : Mauriac s’est également manifesté avec une forme de virulence dans les toutes premières listes publiées par le CNU. Et il n’y a là encore pas à juger. Ils sortent de cinq années d’atrocités, de déferlantes ignobles de propagande et de collaboration. C’est le moment de libération. Beaucoup de gens ont manifesté d’abord leur colère et leur envie de justice. Ensuite, ils s’y sont repris, parce qu’ils se sont rendus compte que c’était trop. Mais avec le recul, cela donne l’impression que le CNE était un instrument politique des communistes – ce qui est faux avant que les départs successifs des uns et des autres ne le réduisent au seul camp communiste, plus tard. Il y a une véritable différence entre Éluard et Aragon, qui devient non plus seulement un journaliste militant, mais aussi un représentant, membre du Comité Central, du bureau politique du Parti. Éluard intervient d’abord avec colère mais ensuite, quand il s’agit de concilier, de faire de la diplomatie, de réfléchir en termes politiques et stratégiques et non pas seulement au règlement de compte injuste, il se repose sur Aragon. Il y a des gens qui ont un sens de la responsabilité politique, et d’autres qui manifestent des affects. Éluard se manifeste très vigoureusement dans ses affects. C’était déjà lui le plus violent au moment de la rupture entre les surréalistes et Aragon, en 1932. Il ne se satisfait pas du texte collectif et il en rajoute un plus dur, le fameux « Certificat ». Au fond, ce qu’il a fait jadis à Aragon, dont il est redevenu durant la guerre l’un des plus proches amis, c’est ce qu’il a fait dans les premières réunions du CNE. Il est venu manifester une rage. En revanche, les retombées politiques, les conséquences idéologiques de ce qu’il fait, ne le concernent pas.

ZC : On retrouve le titre de votre ouvrage, « comme un enfant devant le feu » puisque le feu c’est celui de l’Histoire. Dans ce que vous dites, on a l’impression qu’Éluard s’est retrouvé à endosser un rôle d’intellectuel alors qu’il est un poète. A posteriori, Aragon tend à établir une causalité entre la mort de Nusch et la frénésie militante d’Éluard, pour expliquer l’aveuglement de celui-ci dans ses dernières années. Est-ce que vous souscrivez à cette hypothèse ?

OB : La fragilité d’Éluard s’explique dès l’enfance. Il a toujours été quelqu’un de très fragile, de très dépendant, quelqu’un qui n’acceptait pas la solitude. De Gala à Nusch, en passant par Dominique, il n’est jamais resté seul plus de quelques mois. Cette fragilité est constitutive. Il y a cette volonté de se rattacher au Parti pour continuer à vivre, tout simplement. On vante la transparence d’Éluard, mais cette dernière n’est jamais gagnée. Il est profondément dépressif, et sombre régulièrement dans l’alcoolisme. C’est une transparence qui n’est pas une espèce de chant ébloui et heureux du monde, comme si le monde nous donnait de la lumière spontanément. La lumière d’Éluard, il faut aller la chercher, en traversant la mélancolie, la possibilité d’une dérive, l’incapacité à être seul, la privation. La relation entre la mort de Nusch et la dernière période militante d’Éluard est évidente au regard de la chronologie. C’est la frénésie de voyages, de tribunes, de textes qui vient compenser le drame. Sa transparence est reconquise par l’éblouissement amoureux ou par la découverte de quelque chose dans la vie qui lui permet d’accéder au jour mais lorsqu’il ne l’a pas, c’est peut-être là qu’il insiste le plus sur cette merveilleuse unité, ce rayonnement, à proportion de ce qu’il ne trouve plus.

De la même manière, il va se mettre sous la figure du Phénix (1951), mais cette sur-affirmation de positivité dans ses derniers textes est à considérer aussi en termes de déni ou de compensation. Il y a deux pièges qui se referment sur lui. D’une part, il ne faut jamais oublier qu’Éluard est mort avant Staline, donc il n’a pas eu ce qu’auront tous les autres poètes, Aragon compris, qui est la possibilité de s’interroger, de revivre rétrospectivement cette période-là. Il meurt en pleine Guerre Froide et avant 1956. D’autre part, il y a une forme de piège qui interroge vraiment l’ambivalence de la politique culturelle du Parti communiste. À la fois, on peut se réjouir de ce qu’un parti politique puisse mettre en avant des figures d’intellectuels et dire à quel point la poésie et la littérature sont importantes. Et en même temps, évidemment, il y a une instrumentalisation, de tribunes en tribunes. Il y a aussi un soudain contact avec le monde, après l’enfermement qu’a été le combat souterrain de la Résistance.

La relation entre la mort de Nusch et la dernière période militante d’Éluard est évidente au regard de la chronologie.

Et en ce sens, Éluard a l’impression que sa parole résonne. Le plus exemplaire et le plus effrayant, c’est son voyage en Grèce où on le met sur une montagne avec des porte-voix de partout qui permettent de faire entendre aux insurgés en pleine guerre civile, la voix du poète résonner de montagne en montagne. On lui offre une tribune, une réverbération qui évidemment peut donner le vertige et avec lui l’impression d’être une figure qui va agir dans l’Histoire. D’une certaine façon, il est manipulé comme instrument de propagande. Et comme il n’est pas très fin politique, il se donne à fond dans cette entreprise parce que pour lui, c’est aussi une voie de secours. Il va en Grèce pour dire une victoire déjà démentie. Lorsque deux semaines plus tard, tout s’effondre, il va au Mexique. Il ira aussi en Russie en 1952, faire une conférence sur Hugo pour son 150e anniversaire et en Europe de l’Est, mais jamais en Europe de l’Est autant qu’Aragon, parce qu’il n’avait pas les mêmes responsabilités, et qu’il n’aura pas le loisir par sa mort précoce de contribuer au Dégel ou à la déstalinisation.

ZC : La biographie d’Éluard s’interrompt au moment de sa mort – même si l’inauguration par Aragon du Lycée Paul Éluard est mentionnée. Quelle a été la postérité d’Éluard ? A-t-il immédiatement accédé au rang de poète populaire et officiel ?

VL : D’abord, sa mort est quelque chose de très politique. Le gouvernement d’alors n’accepte pas l’hommage national et prétend éloigner son cercueil du cœur de la capitale, de façon qu’il n’y ait pas de grand défilé. Les défilés mortuaires sont aussi des événements politiques dans les années 50. Éluard a cette chance de mourir au moment où le Parti Communiste est très influent, ce qui lui permet d’avoir son nom sur à peu près tous les espaces gérés par les municipalités communistes. Le nom d’Éluard est indissociable de biens des villes de la France populaire. Et la reconnaissance de son génie passe aussi par d’autres admirateurs, aussi bien Godard que Pompidou.

J’ai réalisé qu’il n’y a eu ni rupture ni redécouverte dans la popularité d’Éluard. C’est quelqu’un qui, malgré l’image du parfait militant qu’on en a, a toujours maintenu des liens avec d’autres personnes, d’autres arts. Par ce biais-là aussi, il arrive à avoir une vitalité de nos jours, notamment au travers de ses liens avec ses amis Picasso et Max Ernst, ou même, la chose est moins connue, par Beckett qui traduit ses œuvres dans les années 30. Enfin au-delà même du sort d’Éluard, les surréalistes, en général, ont tellement changé l’histoire de la littérature qu’aucun écrivain après eux n’a pu écrire de la même façon qu’avant l’apparition de ce mouvement.

OB : On peut aussi citer « Liberté », qui est devenu un poème phare du XXe siècle pour la nation française. Tout le monde s’y est reconnu. Ce qui s’est produit à la mort d’Éluard, c’est qu’il y a eu un continuum d’adhésion idéologique qui s’accordait sur son rôle de grand poète. Mais il a toujours échappé à cela. Mauriac le reconnaît comme grand poète, Pompidou le cite dans son anthologie. Soit il est reconnu comme poète amoureux par des gens qui ne partagent pas son idéologie, soit il est le poète de l’amour et du communisme pour tous ceux qui la partagent. Paul Éluard n’a pas connu de purgatoire. En revanche, il a connu des polémiques sur le rôle qui a pu être le sien, mais sans que ça entache la reconnaissance pour certains poèmes connaissant une gloire largement partagée. Chacun puise dans son œuvre. Même un texte comme « Liberté », qui apparaît comme un poème un peu naïf, idéal pour la récitation scolaire, lorsqu’on regarde dans le détail des strophes, offre des images surréalistes très surprenantes et inaperçues comme : « Sur l’étang soleil moisi / j’écris ton nom ». Il y a des strophes où l’ombre réapparaît, où les images de la destruction resurgissent. Je crois que rendre service à Éluard au XXIe siècle, c’est éviter la simplification un peu mignarde de quelqu’un qui aurait fait de jolis blasons amoureux surréalistes. Parce que je crois que quand on est ébloui par la lumière éluardienne, on apprécie ce travail de tension entre l’ombre et la lumière, qui font des textes plus forts, plus intéressants, qui nous concernent par leur complexité, c’est-à-dire par leur consistance.

ZC : Pour vous, quel est l’héritage poétique d’Éluard ? Voyez-vous des poètes contemporains qui s’en revendiquent ? Ou des motifs qui sont repris ?

OB : Un lien évident, point toujours identifié, passerait par Char, qui fut son ami et son admirateur, et qui, s’il a transporté dans la métaphysique bien des tonalités éluardiennes, hérite bien plus qu’on ne le pense de son vers bref et de son art de l’aphorisme. Plus tard, le problème de ce qu’on appelle la poésie contemporaine, c’est qu’elle se stratifie entre les poètes de 70 ans et les poètes de 25 ans. Je songe d’abord à Levez-vous du tombeau de Jean-Pierre Siméon, lequel se réclame ouvertement d’Éluard. Il me semble qu’il y a eu une éclipse des poètes surréalistes et de la poésie de la résistance pour une autre génération dans les années 80-90, qui dialoguait davantage avec la phénoménologie. Il m’a semblé aussi que le surréalisme, terrain d’études pour les gens de ma génération mais pas modèle, a souffert d’une saturation. Il est en train de revenir cependant, un siècle après le manifeste, pour le meilleur parfois, et souvent, comme tout ce qui « refait » un geste esthétique, pour le pire…

Paul Éluard n’a pas connu de purgatoire.

ZC : En effet la poésie engagée et orale revient dans les cités. Il y a une sorte de renouveau de la poésie de la révolte, de l’engagement même, quelque chose de candide parfois. Ce qui est intéressant, c’est que ces gens n’ont pas forcément lu Éluard, il s’agit plutôt d’un surgissement de thèmes. Le maître mot de la poésie, son extrême contemporain, c’est l’hybridation. De nos jours, on a des poètes qui naviguent avec la performance, le théâtre. La beauté formelle va souvent être mise un peu de côté par rapport à la fulgurance et les bons mots. Je me demande si Éluard est ce nouveau classique qu’on ne lit pas, mais qui imprègne quand même la culture durablement.

VL : L’engouement pour ces œuvres poétiques est aussi souvent tributaire de contextes sociopolitiques défavorables. Quand il y a un conflit, par exemple aujourd’hui en Ukraine ou au Moyen-Orient, on va essayer de reprendre cette poésie de circonstance d’Éluard, le génie souvent en moins. Mais il y a cette idée des mots fédérateurs.

OB : Au moment du Covid, on a vu circuler sur les réseaux sociaux énormément de petites phrases, de verbes, de citations, et j’ai été surpris par le fait que ce ne sont pas des contemporains qui étaient cités, mais des poètes de la résistance ou des surréalistes. On quitte le domaine de la création littéraire pour être dans celui de l’usage du poème dans le champ social. Il faut vivre environ 60 à 80 ans après la création poétique pour constater ses retombées sociales et collectives. Là, les grands classiques que les gens peuvent citer lorsqu’ils en ont besoin, ce sont des vers d’Éluard, d’Aragon ou d’Apollinaire.

VL : Ce que je crains un peu, c’est une nouvelle génération qui ne se revendiquerait pas forcément du meilleur Éluard, en allant davantage dans le poème tract proclamatoire, l’aphorisme ou la punchline, alors qu’il y a un avenir réel de la poésie d’Éluard. Notamment sur la question du vers compté, sur laquelle je trouve qu’Aragon est très lucide en disant de bien observer les verbes d’Éluard, prétendument libres et d’y retrouver l’alexandrin, l’octosyllabe, etc. Ces vers ne riment pas comme lui, ils se voient moins, mais ils sont bien présents.

OB : Il y a aussi un grand Éluard qui devrait nourrir notre réflexion esthétique, notamment dans le dialogue avec les arts visuels. Qu’il s’agisse de son travail d’illustration avec Man Ray dans les Mains Libres, de son travail de critique littéraire dans l’anthologie sur l’art ou ses textes sur Picasso.

ZC : Est-ce que vous avez un texte d’Éluard qui vous a marqué, qui vous a construit ?

OB : Quand j’étais adolescent, dans l’espèce de fourre-tout de ces lectures à vide qu’on faisait, j’ai lu Éluard, et j’avais vu dans une exposition le tableau Guernica, qui m’avait beaucoup bouleversé. Mais c’est la Capitale de la Douleur qui a été pour moi la rencontre. Après ça, j’ai vraiment redécouvert Éluard avec Victor. Je m’étais arrêté à l’image un peu convenue justement, mais il y a des textes vraiment splendides, par exemple Le Temps déborde, et c’est un très grand poète. Une image aussi qui me hante depuis le lycée, c’est celle de la moisissure dans Poésie ininterrompue avec ces vers stupéfiants : « sur le ciel tout ébréché/ les étoiles sont moisies ».

VL : Je viens d’une famille très politique, donc j’ai peut-être commencé par le mauvais Éluard, à savoir, le plus politique. Mais, même dans ces textes-là, comme Le Château des pauvres, j’avais été assez ébloui par sa poésie. Et je suis tombé à 15 ans sur les proverbes qu’il avait inventés et qui font partie de ses premières œuvres. On y voit le génie qui existe derrière, et toute la machination esthétique pour arriver à des phrases qui sonnent simplement. Sans être très original, je crois qu’aujourd’hui, c’est Le Temps déborde qui me plaît le plus. Avec cette déchirante entrée en matière : « Nous ne vieillirons pas ensemble / Voici le jour / En trop : le temps déborde. / Mon amour si léger prend le poids d’un supplice. ». C’est un très grand livre de deuil.

- Olivier Barbarant et Victor Laby, Paul Éluard, comme un enfant devant le feu. Itinéraire politique d’un poète au XXe siècle, Paris, Seghers, 2024.