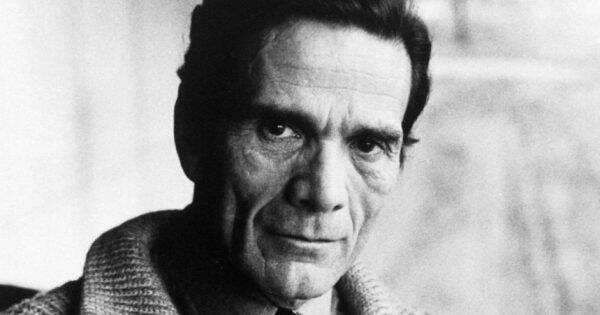

Pendant près de deux ans, Pasolini tient une chronique dans l’hebdomadaire « Tempo » qu’il intitule Le chaos. Les éditions R&N nous offrent le plaisir d’éditer cet ensemble d’articles au sein desquels Pasolini ne cesse de repenser l’articulation du poétique et du politique. On connaissait le cinéaste et le poète, Le chaos nous présente un Pasolini sémiologue.

« Si un poète ne fait plus peur, mieux vaut qu’il abandonne le monde. »

Pasolini, 18 avril 1968.

Un intellectuel exclu

Le poète de la Cité

Pasolini nous fait pénétrer avec violence dans un monde qui nous semble parfois lointain. Des noms d’intellectuels et d’hommes politiques italiens, grecs ou trucs sont égrenés à une vitesse vertigineuse, à tel point qu’il peut être difficile pour le lecteur profane de s’y retrouver. Heureusement, ce dernier peut se référer à l’appareil critique élaboré par Philippe Di Meo dont les notes permettent de resituer avec davantage de précisions les enjeux politiques de cette époque tourmentée. On y retrouve les préoccupations sociales qui ont agité la fin des années 60 et Pasolini peut penser la question raciale sous l’angle du marxisme, si celle-ci lui permet une énumération aussi heureuse que vindicative : « Noirs, Européens du sud, bandits sardes, Arabes, Andalous etc., ont tous en commun d’avoir des visages brûlés par un soleil paysan, par le soleil des âges antiques ». À travers cette théorie fantaisiste, Pasolini poétise le politique.

Ses textes politiques sont émaillés d’images fulgurantes, parfois brillantes, et ses poèmes entrent toujours en résonance avec l’actualité.

Ses textes politiques sont émaillés d’images fulgurantes, parfois brillantes, et ses poèmes entrent toujours en résonance avec l’actualité. Ainsi, Pasolini prend fait et cause pour Panagoulis, homme politique grec durant la dictature des Colonels et écrit à son sujet un poème lancinant avant de livrer le journal qu’il a tenu alors que ce dernier était tenu captif dans les geôles fascistes : « La seule patrie / Est pour le moment dans les yeux noirs de Panagoulis ».Par ailleurs, sa description des villes de Lyon ou de Boulogne permettent de repenser la question du poétique et du politique à travers la question du quotidien. Au-delà de la beauté de ces villes, ce qui interroge Pasolini c’est la façon dont les gens vivent : « Que font ici ces gens ? Pourquoi ont-ils vécu ? ». Si Pasolini s’intéresse à l’architecture des villes, c’est parce que l’agencement des bâtiments renvoie au visage politique de la ville : « Dans ces perspectives, de grandes maisons construites toutes selon un même module, sans fin, itératif (le moment du grand développement du premier capitalisme, sur la charpente des Lumières) -, comme de noirs nuages, d’acier, campent les habituelles coupoles à arêtes, ornées de statues vert-de-gris ». La parenthèse ici renvoie à l’incursion de considérations sociales au sein d’une étude architecturale de la ville.

Pourtant, Pasolini peut se livrer à la description sensuelle d’un paysage, célébrer la beauté de la lumière et la clarté du soleil. Son voyage en Turquie devient alors une expérience charnelle au cours de laquelle l’accession à la beauté et à la profusion du monde est vécue comme une rencontre sacrée. Cette communion avec le monde n’est pas sans rappeler la description extatique des paysages algériens par Camus dans Noces ou L’été : « Les arbres fruitiers ne font pas défaut : qui poussent – si purs et si parfaits d’en venir les larmes aux yeux – là, au beau milieu – au hasard. Verts d’une obscurité minérale, s’il s’agit de pommiers, ou de cerisiers – peu nombreux – tandis qu’abondent les amandiers, les pistachiers, et certains oliviers épineux. » L’abondance des arbres fruitiers dans la vallée de Nevehir entre en contraste avec le paysage presque désertique. L’énumération tend à embrasser un réel inépuisable qui se déploie sous les yeux du poète.

Pasolini sémiologue

Ces chroniques sont celles d’un homme hanté par les passions de son temps qu’il tente d’exorciser à coups d’invectives et de poèmes.

La même entreprise de démythification est appliquée à la fête de Noël perçue par Pasolini comme un point de jonction entre le Capital et la Religion. Pour le poète, l’Église est ainsi instrumentalisée par les grandes industries. D’une façon plus générale, Pasolini semble déplorer un certain vide spirituel qui s’empare du monde. Ainsi, l’avènement de la technique coïncide avec une résurgence du sacré qui se traduit selon Pasolini par une adoration du moteur, et une fétichisation de ses composants : « Cette religion du moteur constitue dans le monde moderne, religieusement dégénéré, une reprojection du Dieu classique des religions de la civilisation méditerranéenne ». Si la plume de Pasolini peut parfois sembler excessive, celle-ci répond à la violence d’une époque.

En définitive, et pour le dire avec les mots de Pasolini lui-même, ces chroniques sont celles d’une âme au Purgatoire, d’un homme hanté par les passions de son temps qu’il tente d’exorciser à coups d’invectives et de poèmes. Pasolini a l’intuition de la désagrégation de la société et de la fin des grandes idéologies. Il entre fréquemment en querelle avec des marxistes orthodoxes qui lui reprochent précisément ses positions peu dogmatiques. Il s’exerce également à la critique littéraire et artistique, à celle que Thibaudet nommait « la critique des maîtres ». En somme, Pasolini vit encore à travers ces textes.

- Le chaos, Pier Paolo Pasolini, éditions R&N, novembre 2018, 192 pages, 20 euros.