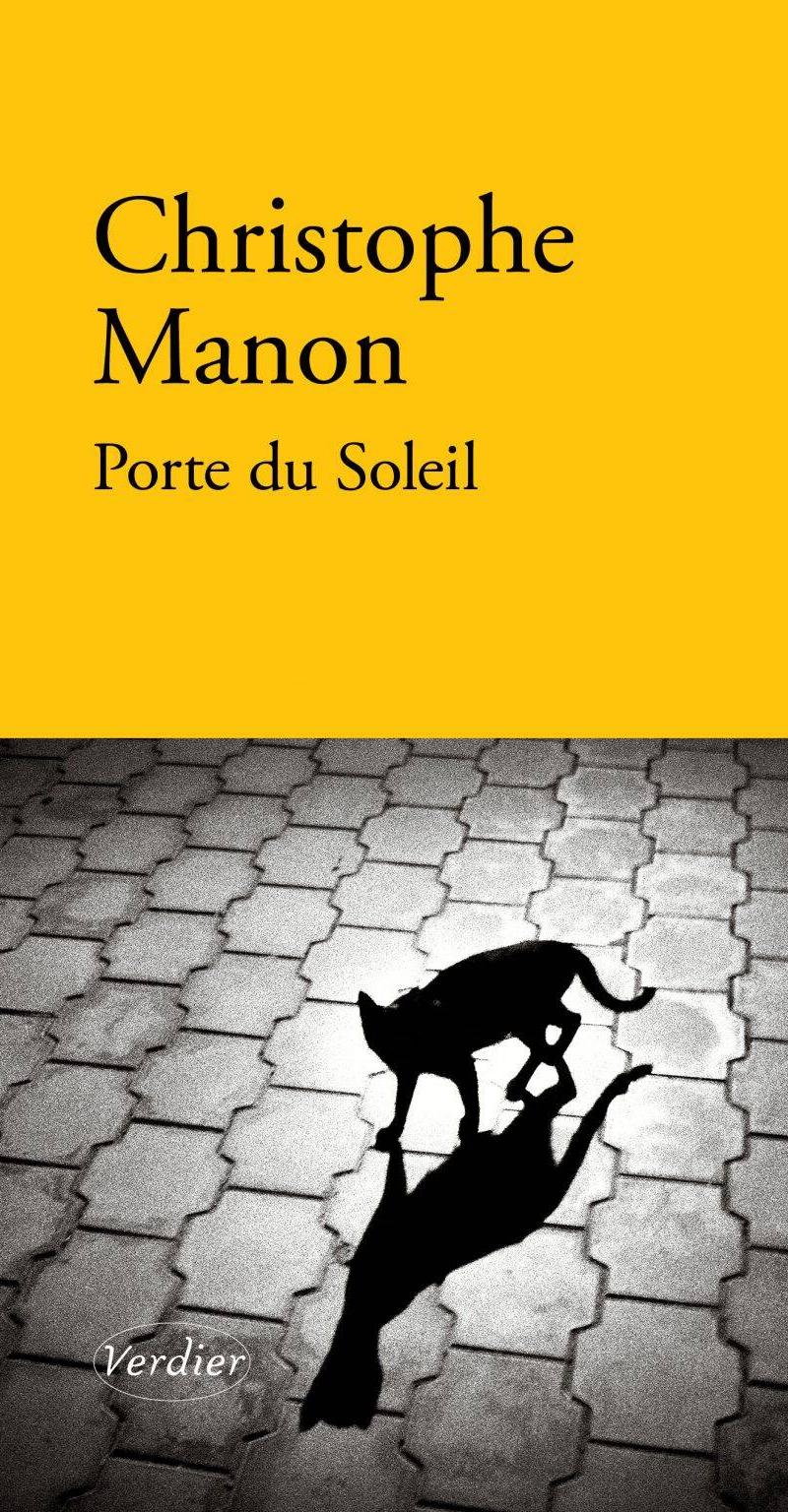

L’écrivain-poète Christophe Manon publie ce jeudi 9 février sa Porte du soleil, aux éditions Verdier, un roman en vers, récit d’un séjour à Perugia, sur les traces de son histoire personnelle. Loin d’être un simple témoignage autobiographique, le texte déploie une écriture – comme souvent – d’une poésie incroyable et nous mène à la rencontre de rues magnifiques, de tableaux foisonnants, d’une œuvre exigeante et sensible comme d’une traversée de soi.

« Venu à Perugia, Ombrie, Italie, en juillet de l’an du Christ 2019,

sur les traces de mes arrière-grands-parents maternels,

à la faveur d’une bourse d’écriture

attribuée par l’Institut français,

en vérité je vous le dis, pendant mon séjour,

j’ai surtout été confronté de façon désastreuse

à la solitude et à l’angoisse face à mes propres turpitudes. »

En vérité je vous le dis, où nous embarque Christophe Manon rien de certain, une danse avec le désespoir sans jamais tomber tout à fait, la rencontre d’un envers du monde fait de peintures, de rues où l’on voudrait errer et se perdre longtemps, et la traversée des morts, chant pour une catabase ou nekuia pour poètes ce texte se plaît à poursuivre une forme superbe rejouant quelques motifs mythologiques.

L’auteur retisse le fil d’une généalogie maternelle, sans jamais saturer le texte d’une anecdote superflus, au contraire il construit du hasard de l’histoire personnelle la possibilité d’une rencontre avec un temps autre ; le passage de l’histoire se fait expérience du présent avant toute chose, dont rend compte l’écriture. Si la mort d’Elisa, arrière-grand-mère, porte elle le mystère de la mémoire, mythologie de l’enfance, figure sublimée peut-être, elle fixe dans l’imaginaire personnel un point d’ancrage singulier, elle ouvre aussi à la présence de la mort :

« Sa mort tragique et quelque peu légendaire

est le premier événement

dont je garde le souvenir précis,

car j’ai pris conscience ce jour-là

que nous étions tous destinés à mourir. »

De même, elle incarne, comme d’autres membres de l’histoire familiale, une distance face à l’origine, elle institue un rapport d’étrangeté à leur propre terre, comme à leur propre langue, cette rupture avec la racine, qui sans doute l’entoure d’un aura bien plus singulier pour qui cherche à dénouer les présences et les traces dans l’histoire. Car encore

« Un interdit linguistique

pesait obscurément sur nous

afin de parfaire notre assimilation. »

Retour à Perugia, où n’avoir pas vécu, c’est se replacer vers et en ce qui n’est pas tout à fait nous mais où pourtant les morts ont précédé, c’est remonter la logique de l’histoire.

Aussi comprend-t-on assez rapidement combien le voyage et l’écriture – qu’il porte et qui le porte – constituent des enjeux nécessaires dans la tentative de faire corps avec le monde et d’énoncer une parole à même d’effleurer la présence continuée. Retour à Perugia, où n’avoir pas vécu, c’est se replacer vers et en ce qui n’est pas tout à fait nous mais où pourtant les morts ont précédé, c’est remonter la logique de l’histoire. Familiale, certes, mais pas seulement. Où croiser Marc Aurèle, et Dante, retrouver la trace de Saint-François d’Assise ou Giotto.

en vérité je vous le dis, nous répète le poète, ébahi lui-même des images lumineuses qui le saisissent :

« A Perugia, en vérité je vous le dis,

je fus surtout l’objet de mes divagations et de mes fantasmes.

J’étais déchiré intérieurement. Je buvais considérablement,

et plus je me débattais dans ma solitude,

plus je m’y enfonçais comme dans des sables mouvants.

J’errais dans la géhenne de feu

où sont les pleurs et les grincements de dents. »

Car de ce séjour c’est la profusion qui domine. Du vu et des tableaux, des rues encore aux portes de l’histoire, ces œuvres que l’on connaît sans connaître et qui donnent ce vertige stendhalien sans l’être, qui secouent l’oeil-ventre. Et sans doute la saturation du monde extérieur, cette vision qui excède, sape et désarme se fait-elle écho d’une impossibilité de sa propre présence. « Je me suis vu. Horreur. Et nulle part où échapper à moi. » Aucune psychologie de bistrot mais considérer toutefois qu’en réponse à l’éboulement intérieur et l’expérience du vide répond la saturation prolifique d’une lumière qui éblouit – mais c’est là le bataillien qui parle, duquel Bataille on se souviendra du vers soudain si manonien : « Je me jette chez les morts. » Voilà sans doute le geste qui se joue ici, celui certes d’une volonté de comprendre la logique de l’histoire mais d’une volonté aussi de se jouer, de risquer sa propre présence pour mieux en faire l’expérience :

« C’était comme si j’avais été condamné à errer

seul sans fin dans cette cité où vécurent mes ancêtres,

comme si j’étais perdu dans un des cercles

de l’enfer chanté par Dante,

et non au paradis. »

Récit d’une expérience intérieure forte et porté par une écriture d’une poésie indéniable, Porte du soleil a le souffle indifférencié et si singulier pourtant de ces déchirements intérieurs que nul n’ignore. La tempête sur l’île du crâne se fait scène d’une émotion qui cherche son histoire et son issue, pour mieux répondre à la seule question de nos généalogies intimes : « Fils d’hommes jusqu’à quand le coeur lourd ? »

Crédit photo : © Frédéric D. Oberland